水戸、八月の光 [マイハーベスト]

凍てつくような寒さの中に、月がひと際美しい夜が続いた。

叔母が逝った。

5日前に病院の手続きをしに顔を見に行ったばかりだったのに。

年末に見舞った時は、ダジャレを言い、まだ車椅子で私と写真も撮れたのに、その時は白い枕の上の土気色の顔に愕然とした。

水戸近郊に住んで生涯独身を通した95歳の叔母には近くに身寄りが無く、最後の看取りの段階になって強がって生きてきた人生が周囲を混乱させた。

人生は誰かの手を煩わさなければ終われない。

叔母はそれに気付いていただろうか。

本人に既に意識と感情が無く、寄り添って看取りのタームをこなす家族がいない孤独を感じずにいられることが、唯一の救いのように思えた。

京都からやはり様子を見にきた従弟と取り留めも無い話しをしながら新宿で二人で飲み明かしている時に、叔母は甥と姪の邂逅に頷いたように一人で旅立っていた。

一人で生きた彼女の生涯は険しかったのだろうと思う。

ようやくそれも終わったのだ。

渡航日が迫り、築55年の実家の管理を委託しに行く。

両親が施設に入ってから6年、人の住まなくなった木造の古家は荒れた庭の中に佇んでおり、そこには見てきた叔母の死相と同じものが見える。

教職の合間に一人で家事をこなし立ち働いていた気丈な母の戦場はそのままだ。

私は冷蔵庫の前の椅子に腰掛けて足をぶらぶらさせながら、調理をしている母の背中に取り留めも無くおしゃべりを浴びせかける。

母が振り向いて、「ほら、味見よ」と言って料理の一片を私の口に放り込んでくれる。

モノクロのフィルムが回りだす。

役目の終わったこの抜け殻をもまた看取る方法を、またこれから考えていかなくてはならないのだろう。

高速にのる前に、水戸インターのすぐ近くにある両親の墓へ足を運ぶ。

娘が高速を使って墓参りに来ることを予想して建てたかのような簡素な墓に、60年近く添い遂げた両親はひっそりと眠っている。

石の下にあるこの二つの骨壺を思う時だけ、小さな安堵感を覚える。

二人はもう笑い合うことも無い代わり、悲しむことも苦しむことも無い。

また帰りに迎えにくる からねと、幼稚園児の頭を撫でるように、墓石を撫でて帰路につく。

父が亡くなるまでは現在進行形だった故郷が昨年2月に急に過去形になり、訪れる目的はすべて昔を掘り起こす作業ばかりになる。

後ろ向きな疲労が身体に蓄積されていく。

時間を緻密に自由に行き来させた秀逸なアメリカ小説を読む。

「八月の光」(ウィリアム・フォークナー/加島祥造訳/新潮文庫)

ウィリアム・フォークナー(1897〜1962)は、一貫して自分の生まれ育ったアメリカ南部地方から革新的な文学手法と南部独特の人種観を問い続けた1950年ノーベル文学賞受賞作家である。

ある地域を特化して創作する作家の先駆者で、ガルシア=マルケスらが影響を受けたと言われている。

「八月の光」はその彼の著書群の中でも筆頭に上げられる長編で、日本人のセンサーの最も鈍い人種、宗教、銃社会といった部分を、淡々と、しかし確実な客観性をもって知的な筆で描き切っている。

臨月の身で、自分を身籠らせて捨てた男との生活を夢見てアラバマからミシシッピまで一人で道を辿る白人のリーナが、まずこの本の扉を開ける。

貧しく不遇でも、彼女は決して恨まず、怖がらず、欲しがらず、穏やかに道行きで出会う人びとと関わっていく。

彼女の周りでは様々な人生が展開され、剣呑な事件が起こるが、リーナは淡々と目的に近づいていくことだけを望み、やがて純朴な男バイロンに助けられて子を産む。

彼女を取り巻く社会は、土地柄時代柄人種問題が根強く蔓延り、登場人物も起こる事件も、そのどちら側に属するかという観点が大きく行く末を左右する。

白いなら白い方へ、黒いならさらに黒い方へ。

白と黒が混じり合うことは決して無く、どの人生もその段差を基にして展開していく。

唯一同じ神を信仰するキリスト教だけが両側の共通項であるはずだが、調整をすべき牧師のハイタワー自身も人生の敗者であり、大役は果たせない。

聖母マリアに影が重なるリーナは間違いなく主人公の一人だろうが、その他の登場人物も聖書中の人物を彷彿とさせる。

黒人の血が混じりながらも容姿が白人であり、どちらにも属することが出来ず罪に溺れて白人の銃に倒れるクリスマスはキリストだとする評価もあり、すぐ側で展開しながらこの二人の人生は決して交わらない。

この辺りの構成は他に類を見ない絶妙さがある。

登場人物達はストーリーに組み込まれて出現した後に出自が語られるため、筋書きはしばしば時間を逆戻りし、流れるように進行するというわけではない。

また描写が非常に詳細でしかも情緒に満ちているため、読み手は一人一人の人生に惹き込まれ、全てのキャストが主要人物であるとさえ思い入れてしまう。

しかしその緻密に考えられた著者の構成はそこの困難さを感じさず、本筋は息を呑む展開の連続で一貫しており、読み手は指標を失うこと無くまたストーリーの路線に戻って先を目指すことができる。

フォークナーの文学手法は、この「八月の光」に集約され成功しているといっても過言ではあるまい。

翻訳も日本語としての質が高度でかつ繊細、共感を呼ぶ。

タイトル「八月の光(LIGHT IN AUGUST)」はフォークナーのこだわった故郷ミシシッピの八月に何日かある、光に満ちた日々から。

原罪を思わせるやりきれない混沌に満ちた世界を描きながら、一筋の希望の明かりで本著を読み切ることができるのは、著者の思いを込めたこの光の存在故であろうとも思う。

トランプのアメリカ・ファーストに揺れる今日、また本が導かれてきたと思う。

叔母が逝った。

5日前に病院の手続きをしに顔を見に行ったばかりだったのに。

年末に見舞った時は、ダジャレを言い、まだ車椅子で私と写真も撮れたのに、その時は白い枕の上の土気色の顔に愕然とした。

水戸近郊に住んで生涯独身を通した95歳の叔母には近くに身寄りが無く、最後の看取りの段階になって強がって生きてきた人生が周囲を混乱させた。

人生は誰かの手を煩わさなければ終われない。

叔母はそれに気付いていただろうか。

本人に既に意識と感情が無く、寄り添って看取りのタームをこなす家族がいない孤独を感じずにいられることが、唯一の救いのように思えた。

京都からやはり様子を見にきた従弟と取り留めも無い話しをしながら新宿で二人で飲み明かしている時に、叔母は甥と姪の邂逅に頷いたように一人で旅立っていた。

一人で生きた彼女の生涯は険しかったのだろうと思う。

ようやくそれも終わったのだ。

渡航日が迫り、築55年の実家の管理を委託しに行く。

両親が施設に入ってから6年、人の住まなくなった木造の古家は荒れた庭の中に佇んでおり、そこには見てきた叔母の死相と同じものが見える。

教職の合間に一人で家事をこなし立ち働いていた気丈な母の戦場はそのままだ。

私は冷蔵庫の前の椅子に腰掛けて足をぶらぶらさせながら、調理をしている母の背中に取り留めも無くおしゃべりを浴びせかける。

母が振り向いて、「ほら、味見よ」と言って料理の一片を私の口に放り込んでくれる。

モノクロのフィルムが回りだす。

役目の終わったこの抜け殻をもまた看取る方法を、またこれから考えていかなくてはならないのだろう。

高速にのる前に、水戸インターのすぐ近くにある両親の墓へ足を運ぶ。

娘が高速を使って墓参りに来ることを予想して建てたかのような簡素な墓に、60年近く添い遂げた両親はひっそりと眠っている。

石の下にあるこの二つの骨壺を思う時だけ、小さな安堵感を覚える。

二人はもう笑い合うことも無い代わり、悲しむことも苦しむことも無い。

また帰りに迎えにくる からねと、幼稚園児の頭を撫でるように、墓石を撫でて帰路につく。

父が亡くなるまでは現在進行形だった故郷が昨年2月に急に過去形になり、訪れる目的はすべて昔を掘り起こす作業ばかりになる。

後ろ向きな疲労が身体に蓄積されていく。

時間を緻密に自由に行き来させた秀逸なアメリカ小説を読む。

「八月の光」(ウィリアム・フォークナー/加島祥造訳/新潮文庫)

ウィリアム・フォークナー(1897〜1962)は、一貫して自分の生まれ育ったアメリカ南部地方から革新的な文学手法と南部独特の人種観を問い続けた1950年ノーベル文学賞受賞作家である。

ある地域を特化して創作する作家の先駆者で、ガルシア=マルケスらが影響を受けたと言われている。

「八月の光」はその彼の著書群の中でも筆頭に上げられる長編で、日本人のセンサーの最も鈍い人種、宗教、銃社会といった部分を、淡々と、しかし確実な客観性をもって知的な筆で描き切っている。

臨月の身で、自分を身籠らせて捨てた男との生活を夢見てアラバマからミシシッピまで一人で道を辿る白人のリーナが、まずこの本の扉を開ける。

貧しく不遇でも、彼女は決して恨まず、怖がらず、欲しがらず、穏やかに道行きで出会う人びとと関わっていく。

彼女の周りでは様々な人生が展開され、剣呑な事件が起こるが、リーナは淡々と目的に近づいていくことだけを望み、やがて純朴な男バイロンに助けられて子を産む。

彼女を取り巻く社会は、土地柄時代柄人種問題が根強く蔓延り、登場人物も起こる事件も、そのどちら側に属するかという観点が大きく行く末を左右する。

白いなら白い方へ、黒いならさらに黒い方へ。

白と黒が混じり合うことは決して無く、どの人生もその段差を基にして展開していく。

唯一同じ神を信仰するキリスト教だけが両側の共通項であるはずだが、調整をすべき牧師のハイタワー自身も人生の敗者であり、大役は果たせない。

聖母マリアに影が重なるリーナは間違いなく主人公の一人だろうが、その他の登場人物も聖書中の人物を彷彿とさせる。

黒人の血が混じりながらも容姿が白人であり、どちらにも属することが出来ず罪に溺れて白人の銃に倒れるクリスマスはキリストだとする評価もあり、すぐ側で展開しながらこの二人の人生は決して交わらない。

この辺りの構成は他に類を見ない絶妙さがある。

登場人物達はストーリーに組み込まれて出現した後に出自が語られるため、筋書きはしばしば時間を逆戻りし、流れるように進行するというわけではない。

また描写が非常に詳細でしかも情緒に満ちているため、読み手は一人一人の人生に惹き込まれ、全てのキャストが主要人物であるとさえ思い入れてしまう。

しかしその緻密に考えられた著者の構成はそこの困難さを感じさず、本筋は息を呑む展開の連続で一貫しており、読み手は指標を失うこと無くまたストーリーの路線に戻って先を目指すことができる。

フォークナーの文学手法は、この「八月の光」に集約され成功しているといっても過言ではあるまい。

翻訳も日本語としての質が高度でかつ繊細、共感を呼ぶ。

タイトル「八月の光(LIGHT IN AUGUST)」はフォークナーのこだわった故郷ミシシッピの八月に何日かある、光に満ちた日々から。

原罪を思わせるやりきれない混沌に満ちた世界を描きながら、一筋の希望の明かりで本著を読み切ることができるのは、著者の思いを込めたこの光の存在故であろうとも思う。

トランプのアメリカ・ファーストに揺れる今日、また本が導かれてきたと思う。

軽井沢、孫が読む漱石 [マイハーベスト]

軽井沢は穏やかな日が続く。

2017年がスタートした。

大晦日、山荘近くの蕎麦屋で年越しのお蕎麦を頂き、カウントダウン。

その前二年続けて海外で年をまたいだので、久しぶりの醤油味の年越し(笑)

明けて元旦、馴染みの鮨屋http://www.sushi-aji.com特製のおせち料理で朝から飲み始め、夜はウィーンフィルのニューイヤーコンサートのライブを観る。

去年自分達があのお祭り騒ぎのど真中にいたことも、今は何だか遠い日のようである。

現地昼過ぎのコンサート終了後に、夜9時近い日本とメッセンジャーで感動を伝えあい、時差を飛び越えて時間を共有できる世の中になったのだと、美しき青きドナウよりもそちらの感動が鮮明だったりした。

2016年秋、オーストリア航空の東京直行便の運行が打ち切りになり、ちょいちょいオペラ観に一人で出掛けて行くというわけにもいかなくなった。

ニューイヤーコンサートとミース・ファン・デル・ローエのチェコの代表作の見学は、最後のいいタイミングだったのかも知れない。

ブルノの無彩色とザッハーの煌めきを想う。

今回碓氷峠を下りれば、この愛おしい山荘を訪れるのは二年先になろう。

ウォーの「ブライズヘッド再訪」が頭をよぎる。

下界でこれから怒濤のように押し寄せるであろう渡航準備から目をそらすように、「日の名残り(The Remains of the Day)」のDVDを観て、山荘に偶然残っていた数年前の文庫本を読み直す。

執事という英国独特の人格を描き、丸谷才一をして「わたしは、男がこんなに哀れ深く泣くイギリス小説を、ほかに読んだことがない」と言わしめた、カズオ・イシグロのブッカー賞作品である。

映画はその静かな慟哭をアンソニー・ホプキンスが見事に演じている。

「孫が読む漱石」(夏目房之介/実業之日本社)

林間に湛えられた澱のような時間を、山荘の本棚から次々に取り出した本を読むことで費やしていく。

これも数年前まだ山荘周辺に唯一の本屋があった時に買って積んでおいた本であろうと思う。

著者はマンガ評論家として(そういう職業があることを知らなかった)世界で高い評価を受ける、文豪漱石の直系の孫。

前著「漱石の孫」も読んでいないし、そもそも漱石の作品すら『坊っちゃん』と『三四郎』は読んだような気がするけど、『猫』は途中で投げ出したのかなあ、という心もとなさなので、読んでも仕方ないか・・と放っておいたものと思われる。

この手の本は、超有名人の親または祖父母の名を背負う苦労話がお決まりだろうとタカを括っていたが、完全に裏切られた面白さで一気に読み上げる。

一般読者が漱石を読んで感想文を書くレベルと確実に違うのは、そこに著者がDNAの手応えをたぐり寄せようと悶え、図らずも気付く同一性を見つめ、しかし両者(漱石と著者)が生きる社会の違いによって冷静に納得していく過程である。

例えば『私の個人主義』(1914年)より。

漱石は西洋文化の洗礼を受けてロンドン留学から戻り、自ら捕らえてきた「個人主義」を作品に投影する。

その個人主義は利己主義と異なり、個人の自由は社会規範を妨害するようなものであってはならない、自由をどこまで主張していいかは現実の国家の安危に従ってその都度尺度が変わるものだ、という利害調整的なルールを掲げて。

著者はそのポイントを捕らえ、漱石の時代は個人の自我よりも社会や国家の規範こそが重要で価値があったし、自由を論ずる人びとが選ばれた特権階級であったと思いやり、自分の生きる現代ではむしろそれが逆で、戦後大衆によって自由はもっと平坦にカジュアルな解釈となり、争いが生まれることもやむなしと指摘する。

同じ主義主張が、周りの社会の情勢によって変容していくさまを予想した祖父と、それを肌で実際に捕らえている孫。

著者は作品の中から漱石の思想を撚りだし、著作権の切れた(この問題も夏目家には大波乱を巻き起こしたらしい)現代社会に漱石の代理として広く問うている。

それができるのは、彼という血筋を受け継いでいるものにしか為せる業ではない。

少なくとも私にはそう読み取れる。

本著は漱石の作品を、だから時系列で社会情勢と照らし合わせながらひとつひとつ検証している。

3作品しか(しかも一つは途中挫折した)読んでいない私にはそれぞれの解説に、はたと膝を打つという境地までには至らない。

新聞連載された3部作として、何かがおきそうでおきない寸止めラブ『三四郎』、おきてしまう『それから』、おきてしまった過去のおかげで何もおきて欲しくない夫婦の何もおきそうにない小説『門』と言われても、ピンとこないのである。

その中で、著者も全部は読んでいないという『文学論』は、漱石の作家活動の構想の根源とも言うべき作品だという。

西洋文化の根っこを持たない日本人としての漱石が、英文学を勉強することへの違和感、異邦人が英文学を研究することへの疑問などを包括して結局文学とは何かという普遍的な課題を掲げているが、漱石が留学を果たした1900年と、インターネットで瞬時に海外と繋がることが出来る現代とでは異国の文学への親和性も格段に違うだろう。

変貌した今を生きる孫が、受け継いだ祖父の血を現在形に直して模索していく意味がそこにある。

そもそも文学が歴史的、社会的に持つ意味や価値、もっと大きく、それでは世界にとって文学は意味があるのかという倫理からスタートしたという漱石。

「科学とはHow を問い、Whyを問わない」という幾度か登場する比喩。

では文学はWhyを問う使命を全う出来ているのだろうか。

もう完璧に哲学の世界である。

図らずも口幅ったく英文学を・・・などと日本でほざいている自分が何も知らないことをざっくりと切り裂いてくれるであろうこの『文学論』を読んでから、私は海を渡ろうと思う。

著者も祖父の研究のために作品を読まねばならなかった自分の読書を顧み、「本というのは、その人と出会うべき時にうまく出会うのが幸せなのだ。(必要があって読む時には邪念が入る)」と言っている。

そういう意味で、またここで本著に出会えたことを幸せに思う。

軽井沢、一握の塵 [マイハーベスト]

クリスマスツリーを午前3時までかかって撤去し(飲みながらの一人作業なので果てしない)、近所の工務店から毎年頂く突きたての餅シートを私が縦に、夫が横に(帝王切開は横に、がワザである)切り捌き、クリスマスパーティが終わった途端に山を切り崩すように押し寄せてくる年末の慌ただしさをようやく脱して軽井沢へ来る。

大晦日まで当直の夫を残しての先発隊、一人と二匹である。

(到着するなり、テレビ前のオットマンに当然のように陣取るお二方)

前夜は再度雪という情報に、11月の災害派遣の失態を思い出して震え上がり、現地の知人にナビゲートしてもらいながらの碓氷峠越えであったが、意外にすんなり到着である。

山荘はごく弱く床暖房を入れて帰ったおかげで、日中でも氷点下という外気が忍び込むこと無く、ほんわりと温かで快適。

夏前に施した防音室工事は、音だけでなく寒さを遮断する効果も抜群である。

余談だが、ヨーロッパではよく見かけるこのタオルウォーマー、本当に優秀。

タオルとバスマットがふんわりと幸せいっぱいに暖まるだけでなく、寒いはずのバスルームの脱衣スペースがほんのり暖房される。

日本であまり普及しないのはなぜなんだろうと思う。

到着した夜はいつものように馴染みの鮨屋へ、森の闇のきんと冷えた空気を切り開いて歩いていく。

格別のネタと熱燗でようやく今年最後の休みに入った実感が湧き、涙が出そうに安堵する。

まだ渦中の夫には返す返すも申し訳ない。

一ヶ月前のドカ雪騒ぎがウソのように、年末の軽井沢は晴天が続く。

買い物がてら旧軽銀座へプラプラ歩いていくが、路面を見る隙もないような夏の大混雑が想像出来ない長閑さである。

この時期開けている店はごく僅か、山荘近くのレストランのモルドワインとカレースープで暖まる。

なんのためにこの寒い時期に軽井沢で年越しかというと、ビザ取得のためパスポートを召し上げられて海外へ行けないのと、思い切りドラムを練習したいからである。

しかしあんなに練習出来なくてじりじりしていたのに、目の前にドラムがあるという安心感だけで結局ソファに沈んで本を読んだり、映画を観たりしてしまう。

読みかけのイーヴリン・ウォーは期待通り、諷刺の効いたロマンと冒険という独特のクッションの中に読者を誘い込むのだ。

「一握の塵」(イーヴリン・ウォー/奥山康治訳/彩流社)

翻訳物を読む時に、原文の風合いがどこまで反映されているのだろうかということはいつも気になる。

本著は非常に読み易い邦訳で、ストーリーを楽しむには十分。

しかしそこで英米読者ファンのツボである皮肉なニュアンスを持った文章であるかどうかまでは分からないというのが正直な感想だ。

文化として文学が音楽や絵画の持つ公汎性に欠けるのは、言葉の壁がなかなか越えられないからだ。

ノーベル文学賞選考が毎年物議を醸すのも、そこが公平性に影響するからではないかと思う。

架け橋である翻訳物はそのインドア的な部分をこじ開けて、訳者のセンスというひと味も楽しみつつ、中身(=文章のニュアンス)をつかみ出すような感覚で読んでいく。

全世界共通の感情になりにくい分、文学には自国民が満足する風俗思潮が顕著に現れる。

これがフランスだろ!これがアメリカだろ!という文学に時折出会うが、イギリスならそれはこのウォーだと思う。

(まあ、シェイクスピアを持ち出されるとひとたまりも無いのだが)

本著のスタートはウォーお得意の英国貴族のデカダンスに彩られたスノッブ社会。

ロンドンから少し離れた、いわば埼玉あたりのヴィクトリアンゴシックの館に住むトニィ・ラーストは、美しい妻が「勉強のため」と称してロンドンにフラットを借りている本当の意味が分かっていない。

館の運営に四苦八苦しながらも、妻の我が儘には寛大な懐をさらけ出す。

何だかどこか似たような家を知っていると、ふと思う。

一人息子の事故死をきっかけに妻の不貞を知ることとなったトニィは、この期に及んで離婚訴訟が妻に有利になるように芝居までするお人好しである。

しかし、その彼が英国貴族という名を背負った途端、アビー存続のために離婚を拒否していきなり南米へ渡り、舞台が反転する。

この突然な渡航話は前述した「スクープ」と同じだ。

英国上流社会の馬鹿馬鹿しいまでのおすましに付き合って楽しんでいた読者は、一気にサバイバルなジャングル生活のお供をすることになる。

そこで九死に一生を得たかのように思われたトニィに、予想もしない結末が訪れる。

1930年代の南米ギアナとロンドンを同時中継するような描き方がジャーナリスト出身という彼の出自を思わせる。

一部屋一部屋にトマス・マロリィの「アーサー王の死」の登場人物の名前のついた(本著はこの古典文学の現代版パロディだという評もある)英国ゴシック建築のアビーや、会員かどうかでソサエティのランクが決まるという正装の紳士だけが集うロンドンのクラブ。

典型的な英国趣味の最中に自身も身を置きながら、ウォーはその滑稽さを第三者の目で冷静に描き出す。

誰も悪い人はいない。

何度も繰り返されるフレーズのとおり、決定的な悪人はどこにもいない。

絶望的な結末はどこかペーソスに満ちている。

(アメリカ雑誌掲載時の平和な結末も最後に付記されているが、これでは趣向が台無し)

体裁を気にしつつその滑稽さに気付かず、それでも与えられた人生での役目を大真面目に果たそうとする人びとを生き生きと描く彼の筆は、どの作品においても全く遜色が無い。

折しも2016年、ウォー没後50周年だそうだ。

原文で読めたらどんなに面白いだろうと思う。

大晦日である。

二月に父が亡くなり、還暦を迎え、私は人生の舵を大きく西へとることにした。

この歳で、まさに言葉の壁を乗り越えて新しい社会に飛び込むことに不安が無いといえば嘘になる。

そこで得るものに大いなる期待を寄せなければ心が折れる。

生まれて初めて一人で生活すること、英文学を原文で読めること、奇しくも来年EU離脱という進路に踏み出す憧れた英社会がどんなものか見届けること。

本著はもう一度、その目標を喚起してくれた。

人生で出会う本は、必ずそれが必要な時に自分のもとへやって来る。

その思いを強くした。

ようやく年内の仕事を終えた夫が、軽井沢駅に到着する。

2016年もパチュリをお読みいただき、本当にありがとうございました。

ふじみ野、悪癖の科学 [マイハーベスト]

美しい季節が来た。

東京中が宝石のように煌めき出す。

折しも寒波が列島襲来。

キンと冷えた空気が瞬きを一層クリアに映し出す。

このひと月によくもこれだけやることを詰め込んだと感心するくらい、12月という月は忙しい。

年末年始の準備に加え、孫達の誕生日とクリスマスが同時襲来するので、プレゼントのリサーチには労力と購買力を費やす。

自分が日本の資本主義構造の一端を担っているという実感がひしひしとする。

つい先日◯マハの鍵盤楽器レッスンに白旗を揚げた最年長の孫へはウクレレを。

彼が4歳の時からずっと付き添って通わせてきて、楽譜が読めていないのに気付きつつもスルーしてきたことが、カデンツの習得に大きく影響した。

前述の武満徹の本を読むと、楽譜が読めないことやクラシックの調和音を知らないことは、音楽の感性に何も影響しないであろうことは理解出来るが、やはり◯マハという西洋音楽システムの中にその子を置いておくのは見るに忍びない。

コードさえ覚えれば楽譜が読めなくでもカデンツを知らなくても楽しめるギター類の中で、一番簡単でサイズも小さく音が楽しげなウクレレを、友人のアドバイスを経て選ぶ。

弦楽器はまたマイノリティの問題が引っかかり手を出せないでいたが、孫に手渡すのにハウツーをちょっと付属の教本で予習してみたら、単音なら簡単に一曲弾けたりする。

この間口の広さが素晴らしい。

音楽の楽しさ、それも聴くだけじゃなく自分で楽器を演奏する楽しさを知ってることって、それを知らない人生より確実に面白いと私は思う。

音楽と喜怒哀楽を分かち合い、それを表現する手段を持つことはそんなに難しいことじゃない。

孫の白旗はそれを私に教えてくれ、心は軽やかである。

さて季節に関係なくお酒は飲むが、毎年この月だけは自分の血中アルコール度数が異常に濃くなっている実感がある。

それほど連日飲み会が重なる時期でもある。

人間はなぜ二日酔いという悪魔や数々の失敗談を抱えながらも、なぜ酒とすっぱり縁を切ることが出来ないのだろうか。

そこには何か、失敗を上回る効用が酒にあるからなのではないだろうか・・・

・・・・というような、酒、セックス、ストレス、さぼり、悪態といった、日頃社会で薄暗さの中に曖昧に存在している事象へはまり込んでいく人間心理を、数々の実験と共に解析している本が今月の読書会の課題である。

「悪癖の科学」(リチャード・スティーブンス著/藤井留美訳/紀伊国屋書店)

著者は英国キール大学心理学講師。

2010年「悪態をつくことにより苦痛を緩和する」研究でイグ・ノーベル賞受賞。

イグ・ノーベル賞というところで、ドクター◯松のようなキワものを想像してはいけない。

対象が何となく後ろめたい行為であるというだけで、中身は科学的にその潜在価値を突き止めようとする心理学者の挑戦である。

そのため文系の海に沈み込んでいる私には、完璧に掬い取れなかった部分があるかも知れない。

例えばイグ・ノーベル賞に輝いた「悪態の効用」。

小さな産院である自分の仕事場で日がな一日過ごしていると、陣痛に耐えているクライエントのうめき声が洩れ聞こえたり、ある時は誰もがぎょっとするような叫び声がクリニック中に響き渡るのは日常茶飯事だ。

クライエントさん達は陣痛が引くとご自分のあられもない叫び声を恥じるし、退院時のアンケートにも「大騒ぎしてすみませんでした」とのコメントが書かれているものしょっちゅうである。

この時に何を叫んでいるかというと、それは決して痛みへの上品な嘆きではなく、普段は決して聞かないような汚い言葉だったりすることが多い。

妻の出産に立ち会ってその場面を目の当たりにした著者は、「なぜ人は痛みに苛まれた時、汚い言葉で罵ってしまうのだろう」という疑問が大学へ戻ってからも頭から離れなくなる。

それは単なる痛みへのフラストレーションなのか。

それよりも、罵詈雑言には痛みを抑制する作用があるのではなかろうか・・

仮説を立て、数年かけて実験手法を練る。

心理学では人を脅かすような痛みやストレスを与える実験は禁忌とされているので、まずは氷の入ったバケツに数分間手を浸すアイスバケツ・チャレンジというストレスを被験者に与える。

その結果は「ファック」「シット」といった侮蔑的な言葉を多く発した被験者の方が長くバケツに手を浸していられ、心拍数も増大した。

次の実験ではゴルフゲームをした後の被験者よりも、シューティングゲームの後の被験者の方が長い時間耐えられた。

つまり、悪態が攻撃感情を高め、闘争・迷走反応を引き起こし、対痛限界を引き上げると考えられる。

このように、ある仮説を立て、実験手法を練り、仮説を証明する。

その現場が、対象が対象だけにユーモラスな文章で語られる。

この悪態の項の最後には、墜落した飛行機のフライトレコーダーからパイロットの最後の言葉だけを集めた壮絶なサイトも紹介されている。

www.planecrashinfo.com/lastwords.htm

死を目前にした極限状態で出るのは、やはり侮蔑語・卑猥語であるらしい。

つまりゆりかごから墓場まで(この例えはまずいが)、生と死のせめぎ合いに何時も悪態は寄り添っている、と結ばれている。

このようにほの暗いさまざまな事象にまつわる心理実験を紹介している本著だが、もちろん仮説通りの結果がでないこともあり、心理学というものが人間の主観という個別差のあるものを科学的に実証することであるとするならば、その難しさが一冊を通して伝わってくる。

最後の章には臨死体験という超科学現象を、科学の網が捕らえることが出来るのかというチャレンジも掲載されている。

心理学や科学はどこまで人間や人生という複雑な問題提起を解析、克服出来るのだろうか。

その限界を問いかける著者の謙虚な姿勢が好ましい。

哲学と同じで、人間の感情という極めてパーソナルな支配者を絶対的なセオリーで組み敷くという学問そのものの存在に魅了される。

東京中が宝石のように煌めき出す。

折しも寒波が列島襲来。

キンと冷えた空気が瞬きを一層クリアに映し出す。

このひと月によくもこれだけやることを詰め込んだと感心するくらい、12月という月は忙しい。

年末年始の準備に加え、孫達の誕生日とクリスマスが同時襲来するので、プレゼントのリサーチには労力と購買力を費やす。

自分が日本の資本主義構造の一端を担っているという実感がひしひしとする。

つい先日◯マハの鍵盤楽器レッスンに白旗を揚げた最年長の孫へはウクレレを。

彼が4歳の時からずっと付き添って通わせてきて、楽譜が読めていないのに気付きつつもスルーしてきたことが、カデンツの習得に大きく影響した。

前述の武満徹の本を読むと、楽譜が読めないことやクラシックの調和音を知らないことは、音楽の感性に何も影響しないであろうことは理解出来るが、やはり◯マハという西洋音楽システムの中にその子を置いておくのは見るに忍びない。

コードさえ覚えれば楽譜が読めなくでもカデンツを知らなくても楽しめるギター類の中で、一番簡単でサイズも小さく音が楽しげなウクレレを、友人のアドバイスを経て選ぶ。

弦楽器はまたマイノリティの問題が引っかかり手を出せないでいたが、孫に手渡すのにハウツーをちょっと付属の教本で予習してみたら、単音なら簡単に一曲弾けたりする。

この間口の広さが素晴らしい。

音楽の楽しさ、それも聴くだけじゃなく自分で楽器を演奏する楽しさを知ってることって、それを知らない人生より確実に面白いと私は思う。

音楽と喜怒哀楽を分かち合い、それを表現する手段を持つことはそんなに難しいことじゃない。

孫の白旗はそれを私に教えてくれ、心は軽やかである。

さて季節に関係なくお酒は飲むが、毎年この月だけは自分の血中アルコール度数が異常に濃くなっている実感がある。

それほど連日飲み会が重なる時期でもある。

人間はなぜ二日酔いという悪魔や数々の失敗談を抱えながらも、なぜ酒とすっぱり縁を切ることが出来ないのだろうか。

そこには何か、失敗を上回る効用が酒にあるからなのではないだろうか・・・

・・・・というような、酒、セックス、ストレス、さぼり、悪態といった、日頃社会で薄暗さの中に曖昧に存在している事象へはまり込んでいく人間心理を、数々の実験と共に解析している本が今月の読書会の課題である。

「悪癖の科学」(リチャード・スティーブンス著/藤井留美訳/紀伊国屋書店)

著者は英国キール大学心理学講師。

2010年「悪態をつくことにより苦痛を緩和する」研究でイグ・ノーベル賞受賞。

イグ・ノーベル賞というところで、ドクター◯松のようなキワものを想像してはいけない。

対象が何となく後ろめたい行為であるというだけで、中身は科学的にその潜在価値を突き止めようとする心理学者の挑戦である。

そのため文系の海に沈み込んでいる私には、完璧に掬い取れなかった部分があるかも知れない。

例えばイグ・ノーベル賞に輝いた「悪態の効用」。

小さな産院である自分の仕事場で日がな一日過ごしていると、陣痛に耐えているクライエントのうめき声が洩れ聞こえたり、ある時は誰もがぎょっとするような叫び声がクリニック中に響き渡るのは日常茶飯事だ。

クライエントさん達は陣痛が引くとご自分のあられもない叫び声を恥じるし、退院時のアンケートにも「大騒ぎしてすみませんでした」とのコメントが書かれているものしょっちゅうである。

この時に何を叫んでいるかというと、それは決して痛みへの上品な嘆きではなく、普段は決して聞かないような汚い言葉だったりすることが多い。

妻の出産に立ち会ってその場面を目の当たりにした著者は、「なぜ人は痛みに苛まれた時、汚い言葉で罵ってしまうのだろう」という疑問が大学へ戻ってからも頭から離れなくなる。

それは単なる痛みへのフラストレーションなのか。

それよりも、罵詈雑言には痛みを抑制する作用があるのではなかろうか・・

仮説を立て、数年かけて実験手法を練る。

心理学では人を脅かすような痛みやストレスを与える実験は禁忌とされているので、まずは氷の入ったバケツに数分間手を浸すアイスバケツ・チャレンジというストレスを被験者に与える。

その結果は「ファック」「シット」といった侮蔑的な言葉を多く発した被験者の方が長くバケツに手を浸していられ、心拍数も増大した。

次の実験ではゴルフゲームをした後の被験者よりも、シューティングゲームの後の被験者の方が長い時間耐えられた。

つまり、悪態が攻撃感情を高め、闘争・迷走反応を引き起こし、対痛限界を引き上げると考えられる。

このように、ある仮説を立て、実験手法を練り、仮説を証明する。

その現場が、対象が対象だけにユーモラスな文章で語られる。

この悪態の項の最後には、墜落した飛行機のフライトレコーダーからパイロットの最後の言葉だけを集めた壮絶なサイトも紹介されている。

www.planecrashinfo.com/lastwords.htm

死を目前にした極限状態で出るのは、やはり侮蔑語・卑猥語であるらしい。

つまりゆりかごから墓場まで(この例えはまずいが)、生と死のせめぎ合いに何時も悪態は寄り添っている、と結ばれている。

このようにほの暗いさまざまな事象にまつわる心理実験を紹介している本著だが、もちろん仮説通りの結果がでないこともあり、心理学というものが人間の主観という個別差のあるものを科学的に実証することであるとするならば、その難しさが一冊を通して伝わってくる。

最後の章には臨死体験という超科学現象を、科学の網が捕らえることが出来るのかというチャレンジも掲載されている。

心理学や科学はどこまで人間や人生という複雑な問題提起を解析、克服出来るのだろうか。

その限界を問いかける著者の謙虚な姿勢が好ましい。

哲学と同じで、人間の感情という極めてパーソナルな支配者を絶対的なセオリーで組み敷くという学問そのものの存在に魅了される。

軽井沢、武満徹・音楽創造への旅 [マイハーベスト]

信州軽井沢の晩秋。

観光客が去り、木々の葉が落ちて、別荘地はからんとした静けさがただ横たわっている。

この季節が好きだ。

気温差でできる曇りガラスの向こうの曖昧な世界は、何故か郷愁をかき立てる。

自宅では留守番役の多い犬達も、ここではべったり。

No Wine, No Life

旧軽銀座の店もほぼ仕舞ったこの季節、ぬくぬくと暖まった部屋でワイン片手にひたすら本を読むのは極上の幸せである。

「ノヴェンバー・ステップス」を聴く。

この名曲が生み出された軽井沢で、ほぼ1ヶ月読破に取り組んできたこの大評論を読み上げることが出来るのも、何かの引き合わせのような気がして感慨深い。

「武満徹・音楽創造への旅」(立花隆/文藝春秋)

単行本二段組み780ページは、'96年に没した現代音楽の巨星武満徹の人間と業績、そしてクラシック音楽で育った人間が近寄り難い現代音楽の概論を語るには、どうしても必要なボリュームであったろう。

武満の人生は、日本現代音楽のポールポジションそのものだ。

彼が牽引してきた現代音楽とその逡巡は、私のように全く現代音楽に触れてこなかった素人をも感動させる厚みがある。

ピアノ以外の楽器を知らず、1オクターブを7つの白鍵と5つの黒鍵で分割した振動比による音階と平均律でしか音楽を考えてこなかった私には、この厚みの中に織り込まれる武満の人生を透過させた現代音楽の流れとセオリーは、天地がひっくり返るような驚きであり、就寝前のベッドの中で読み進めるその時間が待ち遠しくてたまらないような新天地であった。

クラシックで育った人間が現代音楽にアレルギーを起こし易いのは、ひとえにその破壊性にある。

クラシック音楽は常に「調性」(Tonality ハ長調等に代表される調和を軸とした音階)を意識して作曲されているので、逆に言えば楽曲は調性にがんじがらめになっているとも言える。

簡単に言えば、現代音楽はその縛りから作曲を解放(=破壊)しようというところが出発点だから、調性に飼いならされた私などは、まずは現代音楽の無調性(Atonality)を”心地良くない”と感じてしまう。

多岐にわたる武満の取り組みの中でまず一番目を引くのは、この調性と無調性の取り合い、バランスとの闘いである。

現代音楽は、まず調性に司られるクラシックの十二平均律を破壊する十二音音階(十二平均律のオクターブ内の12の音を均等に使用して、調の束縛から離れようとする作曲技法)による無調性への移行という形で全世界が進んでいく。

ミュージック・コンクレート(電気的、機械的に変質させて作った音を組み合わせる作曲法)やセリー技法(音楽における全ての要素を数式化して計算によって自動的に作品を生成させる技法)など極端に人間性を排除した技法を経て、「便宜的な小節構造の上に成り立つ形式は虚しい」と感じた武満は、ジョージ・ラッセルが提唱した「リディア概念」(古典的な調性音楽は否定するが、音楽には根源的な調性の中心が必要だとする考え。汎調性=Pantonality)に出会い、共鳴し、その理論のもとに熟成期のいくつかの作曲をする。

どんなに調性を破壊しようとしても、その音楽を聴くのが人間である限り、聴覚が自然に補って聞かせてしまう主観倍音(完全な協和音程の五度の音程がそうだと言われている)があり、調性以前のフィジカルな音感の問題がそこにある。

先に上げた代表作「ノヴェンバー・ステップス」は、調性の面から言えば、この汎調性主義の彼の集大成だと言われている。

この本から私が知った武満の業績は枚挙に暇がない。

それを一つ一つ書き記したいが「ここに記すには余白が狭すぎる」

武満は壮絶な試行錯誤を経て、日本音楽と西洋音楽との位置関係においては、結びつけるのではなく「対比させる」という地点に到達し、テンポの面では「時間の重層化」(それぞれのパートの一拍の長さが同一ではない)を試み、記譜法の面では図形楽譜を用いて曲の不確定性を導入している。

そういったさまざまなチャレンジを繰り返すことで、武満は音楽がいかに自由で多様性があるものかを我々に教えてくれるのだが、結核を病み、遂には癌に屈した生涯を通して、彼の音楽観には常に死の存在が横たわるという。

芸大はおろかさしたる音楽教育も受けず、ピアノすら弾けずに作曲の道に入ったという真っ白な下地によって従来の固定概念や先入観に囚われずに音楽を眺望できたことは想像に難くないが、それ以上に類い稀な感性で真摯に新しい世界へ取り組んで積み上げられていく彼のセオリーが、単なる自己満足に終始するようなアバンギャルドではなく、宗教、政治倫理、風土や民族性までを俯瞰し、常に聞く人の耳を意識して人間の内面にぶれずに向かっていることに感動する。

著者が武満自身と彼と交わった錚々たるアーティストに5年半の歳月をかけて行った取材の結集たる本著を読み進めると、音楽とは聞く者にとっては多分にエモーショナルな芸術として受け止められるが、それを作る側には緻密な数学的論理、音楽を精神的に分解していく哲学的思考が要求されることに気付く。

広くは現代音楽から派生して、日本文化そのものへの理解と影響を深めた武満に、知の巨人たる著者がいかに傾倒したか。

武満の没後、長らくこの本の出版に至らなかった理由も、そこに見て取れる気がする。

枯れ葉を踏む十一月の足音が密やかに山荘の小径を通り過ぎていく。

現代音楽概論の講義にも匹敵する内容に圧倒され、辞書を引き引き読み進める作業を終えて、明日は武満の別荘があった御代田あたりをドライブしてみようと思う。

ふじみ野、少年少女のための文学全集があったころ [マイハーベスト]

朝布団から抜け出せずにいる。

昨夜着て出かけたワンピースはまだ夏の名残。

それを恨めしげに眺めている。

冬が確実に両手を広げてやってくる。

足首にぞわりと冷たさが忍び寄る夜に、レユニオンのバニラをつけ込んだ焼酎をお湯割りで飲んでみて一人悦に入る。

温もりでバニラの香りが立ち上り、何ともクリスマス的なほっこりとした飲み物になっていたのは嬉しい予想ハズレ。

「百年の孤独」の黒木本店、「野うさぎの走り」という名もジビエっぽくて、焼酎のみならずネーミングのセンスが抜群だ。

ちなみに「バニラなんか浸けたら酒が甘くなるじゃねえか」と辛党諸君からのご指摘多数。

心配無用、バニラに甘味成分は無いのです。

鞘の中にはバニラビーンズがぎっしり。

久しぶりにプリンでも・・・

1年前のハロウィンの朝に逝ったべべを偲んでいるうちに11月に暦が変わり、明日5日はガイ・フォークスデー。

Guy Fawkesは1605年11月5日、イギリス国会の開会式にジェームス1世や閣僚達を爆死させようと議事堂の地下室に大量の火薬を持ち込んだ歴史上の人物(直前に発覚して処刑された)。

当初はその陰謀の恐ろしさを忘れないようにとの集会だったらしいが、後世大量の花火を打ち上げて夜空を楽しむお祭りになったという謂れが、何ともブラックジョーク的でイギリスらしい。

そのお祭り花火のきらめき落ちる火花と共に、空からメアリー・ポピンズはバンクス家に再び戻ってくる。

「とびらをあけるメアリー・ポピンズ」(P.L.トラヴァース著/林容吉訳/岩波書店)

その日、バンクス家では「花火を子ども達に上げてやって」と懇願する夫人を振り切って、不機嫌なバンクス氏は「No rockets for me!」とわめきながら出て行ってしまう。

(原文ではバンクス氏の子どもっぽさがよく分かる・・笑)

fireworksじゃなくてrocketsなので、個人で打ち上げられる花火なんだろうと思う。

仕方なく子ども達が煙突掃除人と打ち上げたrocketsの火花の中からメアリー・ポピンズが降ってくる・・

なんと幻想的なプロローグ。

私はこの挿絵を飽きもせずに眺めながら、日本には無いガイ・フォークスのお祭りと辛口ナニー、メアリー・ポピンズへの思いを、小学校に入ったばかりの心の中に広げていったものである。

朱色の布表紙の岩波少年少女文学全集を読む前の世代向けに当時出版されていたこのカラフルな岩波書店の児童文学書シリーズで、私は自分の読書人生を決定する主人公にたくさん出会っている。

何年か前にこのブログでも紹介済みだが、中でもピッピは、ファンタジーの世界の限りない広さと、自分の想像を深める面白さを私に教えてくれた大切な「女の子」であった。

「長くつ下のピッピ」」(リンドグレーン著/大塚勇三訳/岩波書店)

ピッピは読書の世界に大きく門戸を広げて私を迎え入れてくれ、本と共に大半を過ごした少女時代を紡ぎながら、私は大学で児童文学を迷わず専攻した。

そしてそこで勉強したファンタジーの要素や大人の文学との決定的な違いは、確かに自分の人生観形成に影響したと確信した記憶も濃い。

そんな主にイギリスの児童文学を取り上げて、翻訳のスタンスから受け止める印象を論じたエッセイがこれだ。

「少年少女のための文学全集があったころ」(松村由利子/人文書院)

戦後自由になった出版界が活気づいて、人びとはむさぼるように本を求め、全集ブームが到来した。

そしてまた戦争という過ちを繰り返さないために情操教育という言葉が出現し、戦争中には与えることが出来なかった良書を子ども達に手渡すために、各出版社は古今東西の名作から選りすぐった文学を美しく造本して、少年少女文学全集も広く出版されるようになった。

今は孤立するという理由で疎まれる子供部屋という観念も、独立性を養うと言われて浸透し始め、そこには全集を収めた本棚があり、普及し始めたテレビ媒体の情報とはまったく違ったファンタジーの世界は子供部屋という空間に当時満ち満ちていたような気がする。

インターネットにつなげば映画でも本でも手軽に手に入れることができ、バーチャルでファンタジーを体験できる今の時代を否定するつもりは毛頭ないが、世を挙げて子供を美しい将来へ導いていこうという本気な風潮の中で子供時代を送れたことは幸せに思う。

ベッドの中で読む装丁本の重み、こっそり机の下でページをめくる密やかな音、いつまでも閉じて眺めていたかった表紙の美しい色彩、図書室で引っ張り出す本の行間に立ち上る埃の匂い・・・

五感で読む本が、その時代は確かに存在したのだった。

情操教育という大義名分を超えた時間を費やしたので、私の子ども時代の読書は、宿題やピアノをさぼって親の目を盗んで読むものだったから、少し後ろ暗い。

授業中にベンハーの戦車競争をこっそり机の下で読んでいた赤毛のアンも、きっと同じ気持ちだったろうと思う。

しかし、ピアノがさらえていなくてもそこに大切な一冊が存在したとすれば、それはでこぼこなブルグミュラーよりも価値のある時間だったと今は言い訳できる(笑)

そしてそういう子ども達が今大人になった時、海外の児童文学のエッセンスは間に翻訳という濾紙が挟まっていたことに気付き、自分が大切にしてきたイメージや思いがもしかしたら原文とはちょっと違っているのではないか、または今でもその挿絵を見ると翻訳文がスラスラと出てくるほど馴染んだ文章はもっと違った意味があったのではないか、と、それは間違いを掘り起こすという下世話なスタンスではなく、あくまで少女時代の読書の楽しさを反芻するという意味で著したのが本著である。

次から次へと紹介される児童書は、まさに私にとっては必ず一度は読んだことがある懐かしいツボの本ばかり。

私のような少女時代を送ってきた方には、たまらなく楽しいエッセイだろうと思う。

沢山の本を次々に制覇していくのも、それはいい。

しかし何十年も前に読んだ児童書を大学で勉強して掘り下げたり、新しい観点から見直したり、神田の古本屋でもう一度手に入れたりする。

大人になって抱えなくてはならないちょっとした悲しさは、バニラ酒のようにモノクロの記憶と黄ばんだページの色が混ざり合うボトルの中で、古の甘やかさに溶けていく。

それは児童文学の記憶でしか叶わないと思う。

軽井沢、白鯨 [マイハーベスト]

軽井沢は一足先の秋の気配。

地球の歩き方がブータンの気候を「軽井沢のよう」と評したのは言い得て妙。

まだティンプーに居るような錯覚に陥る。

ほっこりとお鮨を食べる。

日本へ戻ってきた幸せを感じる瞬間である。

エマ、エマ、エマ。

エマはゾンカ語(ブータンの第一言語)で唐辛子のこと。

3人はすっかりブータン料理のファンになり、それぞれ居住国に戻って、一番代表的な料理、エマダツィ(ダツィはチーズの意)再現普及に努めている。

(ブータン政府から特命は受けていない)

ホーチミン市の二人はついに友達を集めて「エマ・ナイト」なるパーティまでやらかしたらしい。

唐辛子の種を素手で取るので、カプサイシンが掌から大量に体内に混入するらしく、次クニは半死半生の目にあったらしい。

それでも食べたいエマダツィ。

唐辛子の刺激が、感情と記憶と欲望を果てしなく活性化する料理である。

ブータンの深い緑の山に抱かれながら海のロマンを読む。

「白鯨」(メルヴィル著/八木敏雄訳/岩波文庫)

サマセット・モーム選世界10大小説の一つ。

間違いなくアメリカ文学の筆頭株に挙げられるだろう。

500頁×3冊。

鯨並みのこの分量を読破するのは、これはもう読書というより修行である。

過去に一度読破を断念した超大作を読書会に提起して再び挑むのは、相手がいれば簡単には引き下がるまいという退路を断つ意味もあり、前々回のテーマ本であったユニークなアメリカ文学論「ターミナルから荒れ地へ」(藤井光)の、混沌とした近代のアメリカ小説以前に文壇を席巻した白人作家達の「偉大なるアメリカ」描写の手本となったのが、このメルヴィルの「白鯨」である、との記述が頭を離れなかったからである。

おりしもグレイト・アメリカを掲げたトランプが渦中にいるその時に、アメリカという巨大なノイズを一冊の本にまとめるに要した分量と戦い、その真髄を探りながら、これからのアメリカを占う大統領選を見守るのも悪くなかろう。

ストーリー自体はあっけない。

老エイハブが、自分の片足を奪った白鯨モービィディック捕獲に執念を燃やす航海を追う。

過去小年少女世界文学全集で抽出された内容を既にご存知の方も多いだろう。

圧巻は大長編をモザイクのように編んでいく、ありとあらゆる鯨進化学、捕鯨屠鯨風景、鯨解剖学。

そこにこれでもかと加えられるピークオッド号船上の人間模様、他捕鯨船との擦れ合い、洋上の掟。

様々な要素が無作為にストーリーに関係なく挿入されるため、読書航海は困難を極める。

この頃の米文壇巨匠達が、大きくなければアメリカではないという強迫観念に囚われていたのではないかという藤井(前出著者)の指摘は、必ずしも誇張や揶揄ではない気がする。

しかし常に「150年前の捕鯨において、何がグレイト・アメリカ的なのか」という当初の疑問を頼りに読み進めると、それが果てしない荒海の中で羅針盤代わりとなってくれる。

甲板における当時の人種間格差、しとめ鯨とはなれ鯨の所有権、大量の鯨油や竜涎香の錬金術、権力者の抹香鯨搾取、はては「白いこと」へのオマージュ。

そして大量の乗組員達を道連れにしてさえも、自分の欲望を果たそうとする老エイハブの存在。

3年間単独洋上生活という巨大、かつあらゆる機能を積み込んだ社会の縮図である捕鯨船が、今ならセンシティヴに傾きそうな、あまりにもストレートな傲慢を満載している。

しかしそれに対する悪びれなさがアメリカのアメリカたる所以で、それはきっと脈々と今に受け継がれているのだろう。

もちろんそれが今のアメリカの綻びと直結しているというつもりも無い。

しかし巨大だということ自体が他の小ささを睥睨するとしたら、畏れを知る機会は自ずから失われる。

その結果を、今のアメリカは待っているのかも知れないとは思う。

今回あえて、私は岩波文庫版八木敏雄訳を、相方は新潮文庫版田中西二郎訳を読み、訳の違いまで味わおうという趣旨であったが、量が膨大過ぎてお互いを交換して読み進めるまでには至っていない。

(つまりこの分量を2回繰り返すということである)

英語の文学を読む時に必ず考えなければならない翻訳の違い。

それを楽しむまた面白いエッセイも、この流れで入手した。

読書の面白さは、そうやって自分の興味がまたどんどん発展して広がっていくことでもある。

そのエッセイについてはまた次に記そう。

近所のスタバでランチ。

店名のStarbucksは、ピークオッド号乗務員の唯一の良心とも言える一等航海士、スターバックが由来だという。

創業者の核たる信念が垣間見える。

地球の歩き方がブータンの気候を「軽井沢のよう」と評したのは言い得て妙。

まだティンプーに居るような錯覚に陥る。

ほっこりとお鮨を食べる。

日本へ戻ってきた幸せを感じる瞬間である。

エマ、エマ、エマ。

エマはゾンカ語(ブータンの第一言語)で唐辛子のこと。

3人はすっかりブータン料理のファンになり、それぞれ居住国に戻って、一番代表的な料理、エマダツィ(ダツィはチーズの意)再現普及に努めている。

(ブータン政府から特命は受けていない)

ホーチミン市の二人はついに友達を集めて「エマ・ナイト」なるパーティまでやらかしたらしい。

唐辛子の種を素手で取るので、カプサイシンが掌から大量に体内に混入するらしく、次クニは半死半生の目にあったらしい。

それでも食べたいエマダツィ。

唐辛子の刺激が、感情と記憶と欲望を果てしなく活性化する料理である。

ブータンの深い緑の山に抱かれながら海のロマンを読む。

「白鯨」(メルヴィル著/八木敏雄訳/岩波文庫)

サマセット・モーム選世界10大小説の一つ。

間違いなくアメリカ文学の筆頭株に挙げられるだろう。

500頁×3冊。

鯨並みのこの分量を読破するのは、これはもう読書というより修行である。

過去に一度読破を断念した超大作を読書会に提起して再び挑むのは、相手がいれば簡単には引き下がるまいという退路を断つ意味もあり、前々回のテーマ本であったユニークなアメリカ文学論「ターミナルから荒れ地へ」(藤井光)の、混沌とした近代のアメリカ小説以前に文壇を席巻した白人作家達の「偉大なるアメリカ」描写の手本となったのが、このメルヴィルの「白鯨」である、との記述が頭を離れなかったからである。

おりしもグレイト・アメリカを掲げたトランプが渦中にいるその時に、アメリカという巨大なノイズを一冊の本にまとめるに要した分量と戦い、その真髄を探りながら、これからのアメリカを占う大統領選を見守るのも悪くなかろう。

ストーリー自体はあっけない。

老エイハブが、自分の片足を奪った白鯨モービィディック捕獲に執念を燃やす航海を追う。

過去小年少女世界文学全集で抽出された内容を既にご存知の方も多いだろう。

圧巻は大長編をモザイクのように編んでいく、ありとあらゆる鯨進化学、捕鯨屠鯨風景、鯨解剖学。

そこにこれでもかと加えられるピークオッド号船上の人間模様、他捕鯨船との擦れ合い、洋上の掟。

様々な要素が無作為にストーリーに関係なく挿入されるため、読書航海は困難を極める。

この頃の米文壇巨匠達が、大きくなければアメリカではないという強迫観念に囚われていたのではないかという藤井(前出著者)の指摘は、必ずしも誇張や揶揄ではない気がする。

しかし常に「150年前の捕鯨において、何がグレイト・アメリカ的なのか」という当初の疑問を頼りに読み進めると、それが果てしない荒海の中で羅針盤代わりとなってくれる。

甲板における当時の人種間格差、しとめ鯨とはなれ鯨の所有権、大量の鯨油や竜涎香の錬金術、権力者の抹香鯨搾取、はては「白いこと」へのオマージュ。

そして大量の乗組員達を道連れにしてさえも、自分の欲望を果たそうとする老エイハブの存在。

3年間単独洋上生活という巨大、かつあらゆる機能を積み込んだ社会の縮図である捕鯨船が、今ならセンシティヴに傾きそうな、あまりにもストレートな傲慢を満載している。

しかしそれに対する悪びれなさがアメリカのアメリカたる所以で、それはきっと脈々と今に受け継がれているのだろう。

もちろんそれが今のアメリカの綻びと直結しているというつもりも無い。

しかし巨大だということ自体が他の小ささを睥睨するとしたら、畏れを知る機会は自ずから失われる。

その結果を、今のアメリカは待っているのかも知れないとは思う。

今回あえて、私は岩波文庫版八木敏雄訳を、相方は新潮文庫版田中西二郎訳を読み、訳の違いまで味わおうという趣旨であったが、量が膨大過ぎてお互いを交換して読み進めるまでには至っていない。

(つまりこの分量を2回繰り返すということである)

英語の文学を読む時に必ず考えなければならない翻訳の違い。

それを楽しむまた面白いエッセイも、この流れで入手した。

読書の面白さは、そうやって自分の興味がまたどんどん発展して広がっていくことでもある。

そのエッセイについてはまた次に記そう。

近所のスタバでランチ。

店名のStarbucksは、ピークオッド号乗務員の唯一の良心とも言える一等航海士、スターバックが由来だという。

創業者の核たる信念が垣間見える。

軽井沢、楡家の人びと [マイハーベスト]

軽井沢では森の木々をざわつかせる程度で台風一過、木漏れ日がダイニングに降り注ぐ美しい朝である。

長男一家、東京からの客人、そして夫が続けざまに下界へ下り、ようやく一人と二匹だけの本当の休日が来る。

こちらも台風一過である。

別荘仲間とhouse-warming party

日中はただひたすら本を読む。

いたずら盛りの孫達がどかんと空けていってくれた時間の穴はたっぷりあって、極楽とはこのことか。

よくもまあ、次々にやることが見つかるもんだと感心するほど、怪獣どもはじっとしていない。

避暑地に来たなら、出来るだけ静かに何もせずにいることが贅沢だなんていうのは、所詮大人の理屈でしかないんだろう。

しかしカオスな彼らの避暑地の夏も終わりだ。

(超シブいBBQ…)

大人になって此処を思う時、彼らの胸に去来するものとは。

避暑という言葉には、どこかノスタルジックな、古き良き日本を思わせる響きがある。

いつ頃から始まったのかよく分からないが、今ほどの猛暑はもっと少なかったにしろエアコンの無い時代、都会の暑さを文字通り避けて高冷地へしばし日常を移す習慣は、子ども達の心にひと際色の濃い思い出を作っただろう。

楡家の子ども達は三世代に渡り強羅の別荘で夏のひとときを過ごし、それぞれの夏と出会いを経験する。

それは確かに恵まれた良き昭和の日々であったろう。

「楡家の人びと」(北杜夫著/新潮文庫)

いわずと知れた戦後日本文学史に屹立する大長編大河小説。

斎藤茂吉を父に頂く斎藤茂太、北杜夫兄弟の華麗な一族をモデルにし、ドラマ化もされ、三島由紀夫が「戦後に書かれた最も重要な小説の一つ」と激賞している。

文庫本で3冊、明治・大正・昭和の歴史に揉まれた医家を描く長編だが、その冷静で研ぎ澄まされた文章は一貫して乱れが無く、非常に高度な著者の文筆力を思わせる。

加えて史実の分析と描写の的確性、その時代の善良性、正統性の根拠にもブレが無く、読み手は真っ当な日本の市民生活が歴史に包括されて移り行く様を、共感を持って受け止めることが出来る。

東京青山にある明治37年に創立された楡脳病院が舞台。

ドイツに留学経験のある精神科医で、当時草むら生い茂る青山に宮殿のような病院を建てて自分の成功を誇示する俗物楡基一郎が創設、文庫本第一巻はその人物像や家族のみならず病院の主な従業員を描写、当時の大病院の、どこか奇妙でしかし確実に恵まれた生活を投影する。

万事派手を好み、国会議員にまで触手を伸ばした基一郎によくも悪くも牽引されて、一家と病院は隆盛を誇る。

そんな一家の強羅の別荘の夏が過ぎ去ろうとした時、関東大震災の揺れが彼らを襲う。

基一郎の長女龍子とその婿となった徹吉(茂吉がモデルだと言われる)を中心とした二世代めが2巻の軸となる。

徹吉は学究肌で、俗物の義父とはそりが合わず、気位が高い妻龍子とも相容れず、ようやく果たしたドイツ留学で活路を見出すが、同時に欧米人の日本に対する非情なる侮蔑に接し、それが後々までの彼の発奮と落胆の原点となる。

時代はヒットラーの台頭で暗闇に向けて走り出す。

三世代めにあたる龍子・徹吉の子ども達と、太平洋戦争が絡み合う最後の展開は圧巻である。

実際に船医として航海経験のある著者のスキルが生きる。

軍医として応召し、南海の孤島で劣勢の日本に置き去りにされ飢餓のどん底を彷徨う長男、峻一。

聖心に通う長女藍子の恋人は、やはり軍医として空母に乗船しラバウルで戦死。

焦土と化しつつある東京で、精神病院という特殊性から、楡病院も国や都に没収されて個人病院としての歴史を閉じた後、東京大空襲で焼け落ちる。

歴史と社会に翻弄されながら三々五々に散らばった楡家の人びとが、最後、敗戦の玉音放送を前に、それぞれの胸に去来する思いと境遇とを取り混ぜて、映画の流し撮りのように次々に紹介されていく。

近代日本と市民が失ったものへのレクイエムが聞こえるようである。

栄華を誇った大病院が大きな歴史のうねりに飲み込まれていく中、医学部入学や留学を果たして一般的には上出来と思われる息子達男性陣が、どこか気弱であったり変人であったりして頼りなく、押し寄せる試練を不満として抗おうとするのに対し、ゴッドマザーひさを筆頭に、三世代の女性達は皆与えられた人生をしなやかに受け止め、諦観し、その中で逞しく輝いている。

特に父基一郎の指示通り養子徹吉と結婚し、病院を盛り立てていくことが自分の宿命と覚悟し切った龍子の毅然とした生き様が、戦火と病院の衰退の混乱の中でひと際美しい。

これはもう猛女と呼ばれた淑女、斎藤輝子さんが確実にモデルであろう。

現在は楡病院には及びもつかない小さな産婦人科ではあるが、福岡県久留米に端緒を発し、長男で五代目となるわがN家を重ね合わせて読むのは必然であったろう。

義父が東京に出てきてから衰退し現存しないが、久留米の義父の実家は能舞台まであったという豪奢な産婦人科であったらしいから、大宴会場やラジウム風呂まで有した楡脳病院と似通っているのではないか。

嫁に入った当初、義母(はっきり言って龍子のモデルかと思うくらいそっくり)から幾度となく聞かされたその当時のN産婦人科の様子や、その屋台骨となり、影で大病院を支えてきた伴侶たちの苦労と功績の偉大さは、著作そのままだったと記憶する。

今、なぜ楡家…を、という明確な理由は無い。

しかし読書が、人生の節目節目で何かを与えてくれ、そのために必要な本に必ず自分は出会う、という確信はある。

今回はまさにそのためにこの著作に導かれたのだという気がする。

どんなに努力して築き、傍目には成功したと思われる成果でも、個人の隆盛の範囲は歴史や社会に飲み込まれるものだ。

それを心に刻み込んだ。

静寂が戻ったはずの山荘に早朝から異質な気配がすると思えば、今度は子ども達の抑えが取れて自由になったこの輩の悪さが始まる。

やれやれと思う。

軽井沢、コンビニ人間 [マイハーベスト]

夜半に大雨が降ったようだ。

山荘本格始動の直前の最後の準備で、一人早朝の碓氷峠を越える。

夏休みお出掛け渋滞を、5時起きしてすんでのところで逃げ切った形だ。

山荘入り前に朝ご飯食べようと立ち寄ったカフェレストランは、7:30という時間にも関わらず超満員。

さすがに下との気温差はあるが、この混雑で期待したほどの清涼感が残念ながら無い。

一日残工事や次々に着荷する雑貨類の整理に追われる。

5時間のジオラマ教室で特訓を受け、器材抱えて意気揚々と乗り込んで来るはずの孫達の部屋を急ピッチで。

夜はいつもの軽井沢ソサエティーに出掛ける気力も無く、ようやく稼働し始めて温まってきた山荘で、一人音楽とワインに溺れる。

一人で軽井沢に来ると、旧軽銀座まで徒歩数分でいける気軽さに誘われて夜はほとんどお出掛けしていたが、気に入った空間が手に入ったなら、それはそこで過ごす時間が長くなる。

最近は軽井沢でも日中は30℃に達することが珍しくなくなった。

しかし夜になり、開け放した窓から流れ込む冷涼な空気をスイングさせて酔いに身を任せれば、もうこれは万々歳である。

なぜかBGMはバブル時代のボビー・コードウェルである(笑)

先日お盆前の最後のドラムの練習のため朝霞台のいつものレンタルスタジオへ行くと、消防車、救急車でごった返しており、それでもスタジオへ入ろうとしたら(笑)消防士さんに制止される。

スタジオ隣の中華料理店が火事で、ビルは閉鎖。

このまま帰るのも何だか悔しいので、駅前の本屋で芥川賞買って、ドトールでドラムの練習時間分2時間で一気読みする。

第155回めとなる国内最高の文学賞タイトルの重みを、気軽にコンビニで買う雰囲気。

昔の林真理子「ルンルン買ってお家に帰ろう」を何となく思い出す。

(これはコンビニ人間とは正反対のバブル娘の話しだが)

「コンビニ人間」(村田沙耶香/文藝春秋)

コンビニをバックヤードから見た表裏逆の風景。

一言で言えばそんな感じだ。

私達が手を伸ばすビバレッジのガラスケースの向こう側から、「正常な」世界を無機質に観察する、世のスタンダードと相容れない主観。

折しも◯ケモンが世の引きこもりさんを町へ連れ出したと日本中が大騒ぎになったが、ここには自分の頭で考えると「脱線」していると判断されるため、コンビニ店員の詳細なマニュアルによってのみ、ようやく社会の「部品」として回り、同化出来ると考える主人公がいる。

正職員でない、35歳過ぎても結婚しないし処女であるという2点で、マイノリティだと決めつけられて社会から叱責される。

世の中は大多数派に属したものが勝者なのだという理不尽をまっとうな主観で訴えつつ、自己の「正常化」を奇策で図ってみる主人公は、しらじらとした蛍光灯に照らし出されるコンビニという機械的で無表情な飼育ケースの中に、ひっそりと安堵して棲息している珍しい爬虫類のようだ。

古今東西マイノリティであるがゆえの葛藤を綴る文学は沢山あり、構図自体に新しさは無い。

ただ舞台をコンビニという現代社会の権化のような場所に設定したことが、世相を映すこの賞に評価されたか。

「強制正常化」「部品」「機能不全」など、人間の立ち振る舞いを機械的な言葉を多用して表現することにより、無機質な情景と心情を増幅させることには成功していると思うが、手軽な分量含め文学的価値としてはどうしても物足りなさが残る。

完璧真逆の大多数派「あちらがわ」に属しているであろう自分からはなかなか想像しにくい世界。

きっと今まで「こちらがわ」(主人公から見て)に属する人達を無意識に自分は傷つけてきたのだろうと反省する。

また、これからはキャラクターの市民権がどんどんこういったマイノリティに与えられていくのだろうと想像もする。

ウチの家業(産婦人科)は苦しいねえ、これから・・・・

山荘本格始動の直前の最後の準備で、一人早朝の碓氷峠を越える。

夏休みお出掛け渋滞を、5時起きしてすんでのところで逃げ切った形だ。

山荘入り前に朝ご飯食べようと立ち寄ったカフェレストランは、7:30という時間にも関わらず超満員。

さすがに下との気温差はあるが、この混雑で期待したほどの清涼感が残念ながら無い。

一日残工事や次々に着荷する雑貨類の整理に追われる。

5時間のジオラマ教室で特訓を受け、器材抱えて意気揚々と乗り込んで来るはずの孫達の部屋を急ピッチで。

夜はいつもの軽井沢ソサエティーに出掛ける気力も無く、ようやく稼働し始めて温まってきた山荘で、一人音楽とワインに溺れる。

一人で軽井沢に来ると、旧軽銀座まで徒歩数分でいける気軽さに誘われて夜はほとんどお出掛けしていたが、気に入った空間が手に入ったなら、それはそこで過ごす時間が長くなる。

最近は軽井沢でも日中は30℃に達することが珍しくなくなった。

しかし夜になり、開け放した窓から流れ込む冷涼な空気をスイングさせて酔いに身を任せれば、もうこれは万々歳である。

なぜかBGMはバブル時代のボビー・コードウェルである(笑)

先日お盆前の最後のドラムの練習のため朝霞台のいつものレンタルスタジオへ行くと、消防車、救急車でごった返しており、それでもスタジオへ入ろうとしたら(笑)消防士さんに制止される。

スタジオ隣の中華料理店が火事で、ビルは閉鎖。

このまま帰るのも何だか悔しいので、駅前の本屋で芥川賞買って、ドトールでドラムの練習時間分2時間で一気読みする。

第155回めとなる国内最高の文学賞タイトルの重みを、気軽にコンビニで買う雰囲気。

昔の林真理子「ルンルン買ってお家に帰ろう」を何となく思い出す。

(これはコンビニ人間とは正反対のバブル娘の話しだが)

「コンビニ人間」(村田沙耶香/文藝春秋)

コンビニをバックヤードから見た表裏逆の風景。

一言で言えばそんな感じだ。

私達が手を伸ばすビバレッジのガラスケースの向こう側から、「正常な」世界を無機質に観察する、世のスタンダードと相容れない主観。

折しも◯ケモンが世の引きこもりさんを町へ連れ出したと日本中が大騒ぎになったが、ここには自分の頭で考えると「脱線」していると判断されるため、コンビニ店員の詳細なマニュアルによってのみ、ようやく社会の「部品」として回り、同化出来ると考える主人公がいる。

正職員でない、35歳過ぎても結婚しないし処女であるという2点で、マイノリティだと決めつけられて社会から叱責される。

世の中は大多数派に属したものが勝者なのだという理不尽をまっとうな主観で訴えつつ、自己の「正常化」を奇策で図ってみる主人公は、しらじらとした蛍光灯に照らし出されるコンビニという機械的で無表情な飼育ケースの中に、ひっそりと安堵して棲息している珍しい爬虫類のようだ。

古今東西マイノリティであるがゆえの葛藤を綴る文学は沢山あり、構図自体に新しさは無い。

ただ舞台をコンビニという現代社会の権化のような場所に設定したことが、世相を映すこの賞に評価されたか。

「強制正常化」「部品」「機能不全」など、人間の立ち振る舞いを機械的な言葉を多用して表現することにより、無機質な情景と心情を増幅させることには成功していると思うが、手軽な分量含め文学的価値としてはどうしても物足りなさが残る。

完璧真逆の大多数派「あちらがわ」に属しているであろう自分からはなかなか想像しにくい世界。

きっと今まで「こちらがわ」(主人公から見て)に属する人達を無意識に自分は傷つけてきたのだろうと反省する。

また、これからはキャラクターの市民権がどんどんこういったマイノリティに与えられていくのだろうと想像もする。

ウチの家業(産婦人科)は苦しいねえ、これから・・・・

軽井沢、キャッチャー・イン・ザ・ライ/ライ麦畑でつかまえて [マイハーベスト]

チーム58(今年チーム還暦に改名か)のLINEが悲鳴の嵐で荒れる中、都政初の女性知事が誕生。

つくづく◯池さんって同性には人気無い人だ。

アメリカでも史上初の女性大統領が誕生するかも知れない。

その民主党大会で「明日に架ける橋」。

サイモンとガーファンクル、サリンジャー、エリック・サティ。

身震いするように懐かしい。

ここ二週間、法人の継承や父の相続問題で気の滅入ることが多かった上、週末山荘改修工事引き渡しを切り回して、自分が摩耗していると感じる。

正味70日間、体調を崩した老建築家の監修の下、施工店の若いスタッフが本当に気持ちよく頑張ってくれたと思う。

引き渡しと家具移動、清掃の4日間は、まだベッドルームもバスルームも使えず、鍵もかからない状態の山荘現場に一人で寝袋持参で泊まり込み、めくるめくような数の業者と対応。

打ち上げは、並みいる酒豪の若手現場職人と対等に飲み交わす。

さすがに最後の晩は一人で近所のレストランバーの止まり木にとまって、夫への報告をLINEで挙げるのみに留まったが、やりきったという万感極まる。

職人達が去った後、そして孫や客が押し寄せる前の、束の間の新しい静寂を一人で堪能する。

改修発案の端緒であるLudwigのヴィンテージドラムも居所を得た。

追々これもヴィンテージのZildjianをセットしていくが、測定すると、防音工事がそれほどの効果数値を示さないので、演奏の仕方を考えていくしかあるまい。

濃霧に悩まされた碓氷峠越えの週末定例も、これで終わる。

Sound of Silence

心身共に追い込まれた時、羊水のように温かく昔読んだ本か難解ジャンルの本を、一心不乱に、それこそ寝る時間も削って自分を痛めつけるように読むことは、私にとっては確実なリハビリになる。

疲れ切った思考回路を無理矢理、もだえる現実から離すのだ。

一週間前に読み上げた前述の「ターミナルから荒れ地へ」はアメリカ文学論であるが、著者のクールな感性に引きずられて、未だ経験の浅い私のアメリカ文学読書ナビゲーターにもなってくれた。

ワールドワイドな評価という点で、文学が決定的に音楽や美術と異なって「荒れ地」なのは、やはりそこに言語の壁があるからだ。

それを思えば、英語という世界共通語になぞらえた文学が、どうしても数の点でアドバンテージがある。

ノーベル文学賞で村上春樹の名前が挙がる度、どうにも従来の著作に共感を得なかった自分の未熟さを反省していたが、「ターミナル〜」を読むと、彼こそが日本人のアメリカ文学のリーダーとして類い稀な存在感を示していることが分かる。

村上は日本人ではいち早く言語のボーダーをクリアーし、翻訳というギャップを飛ばして世界へ躍り出た人だ。

日本人として日本語の村上を読む時、そのすごさは残念ながら(私には)実感できないのだが、今回「ターミナル〜」読了後、次男の本棚から、往年の私の愛読書の名翻訳に、数年前村上が挑んで話題になった本を引っ張り出す。

それぞれの同じような年代に、私は野崎訳を、息子は村上訳を読んだのだなあという感傷も甘酸っぱい。

「キャッチャー・イン・ザ・ライ」(J.D.サリンジャー/村上春樹訳/白水社)

「ライ麦畑でつかまえて」(J.D.サリンジャー/野崎孝訳/白水ブックス)

いわずと知れた”青春に一度は通過すべき本”の筆頭株。

放校を食らった主人公ホールデンが、己を取り巻く環境や社会への、自己のイノセントな価値観に基づく抵抗の咆哮に身を悶えさせながら、クリスマスのニューヨークを彷徨い歩く。

一人称で、「君」というだれかに宛てた書簡の形で綴られるため、若者独特のカジュアルな口調をどう訳すかが翻訳の鍵であったろう。

(今回、この総称のyouが誰なのか、主人公の中の自分なのか、という点はとても気になったが、今はさておく。)

半世紀前の野崎訳は、今読めば、やはりそこはカジュアルダウンし過ぎの感も否めないが、当時はその軽やかなセンスに私たちはノックアウトされたものだ。

そこへいくと、村上訳はお行儀のいい品の悪さ(?)を貫いて、現代の若者に足並みを揃えている気がする。

今は廃れた青春という言葉は、この本のためにあったのではとさえ思える。

二冊を読み比べる試みももうネット上では当たり前になった今、ここでこちらの訳がどう、と御託をこれ以上並べるつもりも無い。

しかし、The Catcher in the Rye(ライ麦畑の捕まえ役)という名詞を、「ライ麦畑でつかまえて」という余韻を残した口語形で残したタイトルのセンスは、今もって素晴らしいと感動する。

出所となった原文は、

「I'd just be the catcher in the rye and all.」

村上訳は、

「ライ麦畑のキャッチャー、僕はただそういうものになりたいんだ」

野崎訳は、

「ライ麦畑の捕まえ役、そういったものに僕はなりたいんだよ」

スコットランドの国民詩人、ロバート・バーンズの詩の一節である。

ホールデンが純粋さの象徴としている妹のフィービーと語らう場面に登場する。

親のいうとおりにいい学校に入り、あくせく勉強して医者や弁護士になる。

それに何の意味があるんだ。

僕はただ、ライ麦畑で遊んでいる子ども達が夢中になり過ぎて崖から落ちそうになった時、それをキャッチして安全を守ってやる。

そういう役目を社会でしたいだけなんだ。

どこまでも続く広大なライ麦畑が目に浮かび、純粋の象徴である子ども達が見え隠れしながら走っていく。

それを見つめる若い視線を思わせるロマンティックなタイトルの字面に、田舎の中学生は憧れまくったのだから。

そこを村上がいじらなかったのは故意なのか。

3日で2冊読み切る。

一冊は過去に読んだ本だとしても。

スピードが、鬱々とした気分を吹き飛ばしてくれると信じる。

ちょっと無理かなというセンを狙うし、できそう?と、自分に問いもする。

多分、頑張れば。

そう答える自分が居る限り、到達させる努力は精一杯する。

つくづく◯池さんって同性には人気無い人だ。

アメリカでも史上初の女性大統領が誕生するかも知れない。

その民主党大会で「明日に架ける橋」。

サイモンとガーファンクル、サリンジャー、エリック・サティ。

身震いするように懐かしい。

ここ二週間、法人の継承や父の相続問題で気の滅入ることが多かった上、週末山荘改修工事引き渡しを切り回して、自分が摩耗していると感じる。

正味70日間、体調を崩した老建築家の監修の下、施工店の若いスタッフが本当に気持ちよく頑張ってくれたと思う。

引き渡しと家具移動、清掃の4日間は、まだベッドルームもバスルームも使えず、鍵もかからない状態の山荘現場に一人で寝袋持参で泊まり込み、めくるめくような数の業者と対応。

打ち上げは、並みいる酒豪の若手現場職人と対等に飲み交わす。

さすがに最後の晩は一人で近所のレストランバーの止まり木にとまって、夫への報告をLINEで挙げるのみに留まったが、やりきったという万感極まる。

職人達が去った後、そして孫や客が押し寄せる前の、束の間の新しい静寂を一人で堪能する。

改修発案の端緒であるLudwigのヴィンテージドラムも居所を得た。

追々これもヴィンテージのZildjianをセットしていくが、測定すると、防音工事がそれほどの効果数値を示さないので、演奏の仕方を考えていくしかあるまい。

濃霧に悩まされた碓氷峠越えの週末定例も、これで終わる。

Sound of Silence

心身共に追い込まれた時、羊水のように温かく昔読んだ本か難解ジャンルの本を、一心不乱に、それこそ寝る時間も削って自分を痛めつけるように読むことは、私にとっては確実なリハビリになる。

疲れ切った思考回路を無理矢理、もだえる現実から離すのだ。

一週間前に読み上げた前述の「ターミナルから荒れ地へ」はアメリカ文学論であるが、著者のクールな感性に引きずられて、未だ経験の浅い私のアメリカ文学読書ナビゲーターにもなってくれた。

ワールドワイドな評価という点で、文学が決定的に音楽や美術と異なって「荒れ地」なのは、やはりそこに言語の壁があるからだ。

それを思えば、英語という世界共通語になぞらえた文学が、どうしても数の点でアドバンテージがある。

ノーベル文学賞で村上春樹の名前が挙がる度、どうにも従来の著作に共感を得なかった自分の未熟さを反省していたが、「ターミナル〜」を読むと、彼こそが日本人のアメリカ文学のリーダーとして類い稀な存在感を示していることが分かる。

村上は日本人ではいち早く言語のボーダーをクリアーし、翻訳というギャップを飛ばして世界へ躍り出た人だ。

日本人として日本語の村上を読む時、そのすごさは残念ながら(私には)実感できないのだが、今回「ターミナル〜」読了後、次男の本棚から、往年の私の愛読書の名翻訳に、数年前村上が挑んで話題になった本を引っ張り出す。

それぞれの同じような年代に、私は野崎訳を、息子は村上訳を読んだのだなあという感傷も甘酸っぱい。

「キャッチャー・イン・ザ・ライ」(J.D.サリンジャー/村上春樹訳/白水社)

「ライ麦畑でつかまえて」(J.D.サリンジャー/野崎孝訳/白水ブックス)

いわずと知れた”青春に一度は通過すべき本”の筆頭株。

放校を食らった主人公ホールデンが、己を取り巻く環境や社会への、自己のイノセントな価値観に基づく抵抗の咆哮に身を悶えさせながら、クリスマスのニューヨークを彷徨い歩く。

一人称で、「君」というだれかに宛てた書簡の形で綴られるため、若者独特のカジュアルな口調をどう訳すかが翻訳の鍵であったろう。

(今回、この総称のyouが誰なのか、主人公の中の自分なのか、という点はとても気になったが、今はさておく。)

半世紀前の野崎訳は、今読めば、やはりそこはカジュアルダウンし過ぎの感も否めないが、当時はその軽やかなセンスに私たちはノックアウトされたものだ。

そこへいくと、村上訳はお行儀のいい品の悪さ(?)を貫いて、現代の若者に足並みを揃えている気がする。

今は廃れた青春という言葉は、この本のためにあったのではとさえ思える。

二冊を読み比べる試みももうネット上では当たり前になった今、ここでこちらの訳がどう、と御託をこれ以上並べるつもりも無い。

しかし、The Catcher in the Rye(ライ麦畑の捕まえ役)という名詞を、「ライ麦畑でつかまえて」という余韻を残した口語形で残したタイトルのセンスは、今もって素晴らしいと感動する。

出所となった原文は、

「I'd just be the catcher in the rye and all.」

村上訳は、

「ライ麦畑のキャッチャー、僕はただそういうものになりたいんだ」

野崎訳は、

「ライ麦畑の捕まえ役、そういったものに僕はなりたいんだよ」

スコットランドの国民詩人、ロバート・バーンズの詩の一節である。

ホールデンが純粋さの象徴としている妹のフィービーと語らう場面に登場する。

親のいうとおりにいい学校に入り、あくせく勉強して医者や弁護士になる。

それに何の意味があるんだ。

僕はただ、ライ麦畑で遊んでいる子ども達が夢中になり過ぎて崖から落ちそうになった時、それをキャッチして安全を守ってやる。

そういう役目を社会でしたいだけなんだ。

どこまでも続く広大なライ麦畑が目に浮かび、純粋の象徴である子ども達が見え隠れしながら走っていく。

それを見つめる若い視線を思わせるロマンティックなタイトルの字面に、田舎の中学生は憧れまくったのだから。

そこを村上がいじらなかったのは故意なのか。

3日で2冊読み切る。

一冊は過去に読んだ本だとしても。

スピードが、鬱々とした気分を吹き飛ばしてくれると信じる。

ちょっと無理かなというセンを狙うし、できそう?と、自分に問いもする。

多分、頑張れば。

そう答える自分が居る限り、到達させる努力は精一杯する。

軽井沢、ターミナルから荒れ地へ [マイハーベスト]

アウトドア用ソファというアイテムの「あり得なさ」に惹かれる。

本来の雨風と戦うべき環境とは相容れないはずの、ゆったりと身を沈めることのできるクッション性。

ベンチやデッキチェアなど防水の構造体だけの最小限の屋外家具と違って、なんて言ったって居住性がアウトドアに出てきたのだ。

高温多湿の日本ではなかなかお目にかかれなかったこのアイテムは、最近ホテルのデッキバーなどで見かけるようになり、欲しい欲しいと思っておりましたので・・

時期、まさに戸外で飲むアイス・シャンパンの季節。

この夏、我が猫の額的ベランダにもデッキソファを。

都会の真ん中のマンションながら、一部屋増えた気分。

主に東南アジアでビニールを編んで制作され、数万円という見た目にしては断然なお手頃価格も魅力だ。

夏本番を目前に軽井沢山荘の改装が急ピッチで進んでいる。

40畳近いリビングを防音壁にリノベートし、木製の窓枠に変える。

心の中ではここでドラムを叩きたいという密かな企みがある。

改装というよりはほぼ作り直しである。

夏休みに入った孫達が完成を待ちわびている。

竣工を急いで、軽井沢詣でが続いている。

GO WEST。

アメリカの歴史はひたすら西を目指す旅そのものでもあり、アメリカ文学もまたそれを汲んだロードナラティヴを核としてきた。

やがてその移動は大陸西端のロスアンゼルスでどん詰まり、潮流が変わった。

・・・ということを文学面から面白解析しようじゃないか、という本である。

久しぶりにどストライクの一冊、読んでいる間中極楽であった。

「ターミナルから荒れ地へ ー「アメリカ」なき時代のアメリカ文学ー」(藤井光/中央公論社)

著者は精鋭の若いアメリカ文学の翻訳者。

大学で教鞭もとる。

古色蒼然とした欧州の国々をさておき、若いアメリカという国とそこに蠢く新しい文学に、著者はみずみずしいカジュアルな感性で切り込んでいく。

しかも新しいアメリカ文学のナビゲートも買って出る。

新聞でも週刊誌でも真っ先に書籍紹介という宝の山に飛びつく私には、面白くなかろうはずがない。

著書は大きく3部に分かれている。

初めに、強いアメリカの象徴たる個人主義や開拓思想を根底に発達した従来のアメリカ文学の近年の変化傾向を、グローバル化というトレンドの下に無国籍、多国籍化するボーダレスな人の「移動」に重ね合わせて解説する。

不特定多数の異国の人々が世界共通語とされた英語を媒体としながら行き交うターミナル。

アメリカ人によって個人対社会のアメリカを描いてきたアメリカ文学は今、英語で表現する作家の国籍を問わないターミナルの時代を疾走している。

さらに英語が母国語でない作家が、英語で自国の思想や社会を表現する時、彼らは英語らしく仕上げることを目標としない。

彼らはアメリカに密着するのではなく、無国籍な混沌をポップな幻想で描いていく。

異国の感覚が加味された英語は、英語の退化だろうか。

否。英語は美しく変化していくのだと。

アメリカ文学に属する(英語でアメリカで書かれたものであるから)これら異端児の文学を、著者は「荒れ地」と呼ぶ。

自分も4年前、そうとは知らずに読んだ一冊もあった。

http://patchouli.blog.so-net.ne.jp/2012-05-12

2部は、著者自身の翻訳や教壇における、言ってみれば抱腹絶倒の苦労話である。

ここはもう著者の本領発揮、様々な近代アメリカ文学を取り上げながら、ユーモアとエスプリの利いた面白解説が繰り広げられる。

特に英語を日本語に訳す時の彼のセンスが秀逸だ。

是非教えを乞いたいと思わせる。

3部はアメリカを語るには決して外すことのできない戦争、テロへの対峙に文学がどう関わるかというややシリアスな断層を、銃を持って彷徨い歩く甥(国家としてのアメリカ)と、その姿を見てどこでヤツは道を誤ったんだろうと心痛める伯父(アメリカ文学)、という構図で分かり易く解析する。

望みさえすればその航空力を持って一つの国を焼け野原にも出来る「奴らを石器時代へ戻せ」という彼の国の傲慢を、文学は苦々しく、しかし冷静に諭してきたのだ。

折しも大統領選ヒートアップ中。

トランプの振り上げた拳の先のアメリカ至上主義は、少なくとも近代アメリカ文学の意中には無い。

いつも文学論を読んで思うのは、文学が先か、時代が先か、という鶏と卵である。

当然時代があって文学が生まれるのだろうが、これからのボーダレスな社会では、そしてこの混沌のエネルギッシュな国では、それが覆るかも知れないとも思える。

アメリカ文化と文学の魅力を十二分に伝えるこの本をもって、2016年上半期ベストブック極楽賞を授与したい(拍手)

本来の雨風と戦うべき環境とは相容れないはずの、ゆったりと身を沈めることのできるクッション性。

ベンチやデッキチェアなど防水の構造体だけの最小限の屋外家具と違って、なんて言ったって居住性がアウトドアに出てきたのだ。

高温多湿の日本ではなかなかお目にかかれなかったこのアイテムは、最近ホテルのデッキバーなどで見かけるようになり、欲しい欲しいと思っておりましたので・・

時期、まさに戸外で飲むアイス・シャンパンの季節。

この夏、我が猫の額的ベランダにもデッキソファを。

都会の真ん中のマンションながら、一部屋増えた気分。

主に東南アジアでビニールを編んで制作され、数万円という見た目にしては断然なお手頃価格も魅力だ。

夏本番を目前に軽井沢山荘の改装が急ピッチで進んでいる。

40畳近いリビングを防音壁にリノベートし、木製の窓枠に変える。

心の中ではここでドラムを叩きたいという密かな企みがある。

改装というよりはほぼ作り直しである。

夏休みに入った孫達が完成を待ちわびている。

竣工を急いで、軽井沢詣でが続いている。

GO WEST。

アメリカの歴史はひたすら西を目指す旅そのものでもあり、アメリカ文学もまたそれを汲んだロードナラティヴを核としてきた。

やがてその移動は大陸西端のロスアンゼルスでどん詰まり、潮流が変わった。

・・・ということを文学面から面白解析しようじゃないか、という本である。

久しぶりにどストライクの一冊、読んでいる間中極楽であった。

「ターミナルから荒れ地へ ー「アメリカ」なき時代のアメリカ文学ー」(藤井光/中央公論社)

著者は精鋭の若いアメリカ文学の翻訳者。

大学で教鞭もとる。

古色蒼然とした欧州の国々をさておき、若いアメリカという国とそこに蠢く新しい文学に、著者はみずみずしいカジュアルな感性で切り込んでいく。

しかも新しいアメリカ文学のナビゲートも買って出る。

新聞でも週刊誌でも真っ先に書籍紹介という宝の山に飛びつく私には、面白くなかろうはずがない。

著書は大きく3部に分かれている。

初めに、強いアメリカの象徴たる個人主義や開拓思想を根底に発達した従来のアメリカ文学の近年の変化傾向を、グローバル化というトレンドの下に無国籍、多国籍化するボーダレスな人の「移動」に重ね合わせて解説する。

不特定多数の異国の人々が世界共通語とされた英語を媒体としながら行き交うターミナル。

アメリカ人によって個人対社会のアメリカを描いてきたアメリカ文学は今、英語で表現する作家の国籍を問わないターミナルの時代を疾走している。

さらに英語が母国語でない作家が、英語で自国の思想や社会を表現する時、彼らは英語らしく仕上げることを目標としない。

彼らはアメリカに密着するのではなく、無国籍な混沌をポップな幻想で描いていく。

異国の感覚が加味された英語は、英語の退化だろうか。

否。英語は美しく変化していくのだと。

アメリカ文学に属する(英語でアメリカで書かれたものであるから)これら異端児の文学を、著者は「荒れ地」と呼ぶ。

自分も4年前、そうとは知らずに読んだ一冊もあった。

http://patchouli.blog.so-net.ne.jp/2012-05-12

2部は、著者自身の翻訳や教壇における、言ってみれば抱腹絶倒の苦労話である。

ここはもう著者の本領発揮、様々な近代アメリカ文学を取り上げながら、ユーモアとエスプリの利いた面白解説が繰り広げられる。

特に英語を日本語に訳す時の彼のセンスが秀逸だ。

是非教えを乞いたいと思わせる。

3部はアメリカを語るには決して外すことのできない戦争、テロへの対峙に文学がどう関わるかというややシリアスな断層を、銃を持って彷徨い歩く甥(国家としてのアメリカ)と、その姿を見てどこでヤツは道を誤ったんだろうと心痛める伯父(アメリカ文学)、という構図で分かり易く解析する。

望みさえすればその航空力を持って一つの国を焼け野原にも出来る「奴らを石器時代へ戻せ」という彼の国の傲慢を、文学は苦々しく、しかし冷静に諭してきたのだ。

折しも大統領選ヒートアップ中。

トランプの振り上げた拳の先のアメリカ至上主義は、少なくとも近代アメリカ文学の意中には無い。

いつも文学論を読んで思うのは、文学が先か、時代が先か、という鶏と卵である。

当然時代があって文学が生まれるのだろうが、これからのボーダレスな社会では、そしてこの混沌のエネルギッシュな国では、それが覆るかも知れないとも思える。

アメリカ文化と文学の魅力を十二分に伝えるこの本をもって、2016年上半期ベストブック極楽賞を授与したい(拍手)

ふじみ野、天才 [マイハーベスト]

朝起きて、家族を送り出し、自分も慌ただしく出勤する。

帰って来てすぐ食事の用意を整え、家族の世話をする。

そして家族がやすみ、自分が寝るまでの僅かな時間が楽しみである。

高校の教師だった母は、いつも子供部屋の私の枕元で、手を動かしながらそんなことを言ったりした。

彼女がその時楽しみとしていたものが何だったのか、今は思い出せない。

疲れ切った時だったのだろうか。

ベッドに私と枕を並べて横になりながら、「このまま朝が来ないといいな」と言うこともあった。

子供心に、なんと悲しいことを言うのだろうと心が沈んだ。

そんな母が60歳の定年退職を期に、カルチャーセンターの通信俳句教室講座に入会した。

万事派手なことを好まず、こつこつと努力を続けることを信条とした母らしく、地道に作句を続け、添削をされていた先生に見いだされて、月一度の東京の句会に参加するようになった。

これまた雨が降ろうが体調がすぐれなかろうが、水戸から新大久保の句会会場まで30年間一度も休むこと無く通い続け、時には句会仲間と吟行にも出掛け、俳句はまぎれもなく母の人生の最大の楽しみになった。

キリスト教俳句というジャンルを見いだし、聖書に題材を取った俳句を作り続け、90歳で己の変調に気付いて句会行きを諦めるまで、聖書研究の勉強会と平行して作句を続けた。

字数が決まった文章は、無駄を削ぎ落す潔さと重要語句の抽出力が全てだ。

編集学校でその難しさと刹那的な美しさに魅了されたが、世界で一番短い文学と言われる俳句はその編集術の頂点だろうと思う。

同じ60歳のこの夏、母と同じカルチャーセンターの俳句教室に入会した。

母の遺した歳時記が再び空気に触れる時が来た。

折しも今週、5回目の命日がやって来る。

母娘でこんなにも違うものかと夫が呆れ返るほど母の堅実さを受け継がなかった娘だが、人生の後半に彼女が賭けたものを見てみたく思う。

梅雨時なのに、雨が降らない。

豪雨に悩む九州と気圧配置が逆にならぬものかと思う。

ミスター・カントはカーテンの向こうで日焼けを楽しんでいる。

バルザックの重さに難行苦行した読書会が箸休め的に選んだ取っ付き易い一冊は、先にミスターが”味わって”しまった。

「天才」(石原慎太郎/幻冬舎)

政界から身を引いた石原慎太郎が、かつて自らが金権批判の弓を引いた相手たる田中角栄を著した、言わずと知れた話題のベストセラーである。

歴史、地理、政治経済全てにおいて小学生レベルゆえ(夫曰く、小学生に失礼)、田中角栄という人物が政治的に何をなし得たのか詳しくは知らずにきた。

金、金とあからさまに言うことが品のないことだとタブー視されがちなこの国で、「金で全ては解決できる」と豪語し、没後20年以上経った今もその結果が出続けている、間違いなく戦後最強の政治家であろうとは想像できるが、所詮浅はかな頭ではそこまでである。

著者が一人称独白という形で、かつて対立した政治家の人生を辿る意味が取沙汰されるが、正直そこはあまり読み取れない。

それよりももともとの無知ゆえ、自分が走ってきた時代の舞台はこうなっていたのかという政治的構造への興味であっという間に読了する。

特に有罪判決が下って田中退陣の理由とされたロッキード事件は、アメリカに歯向かった彼を追い落とすために米政府が放った矢と位置づけられ、そこから彼の人生の色合いが変わっていく様は興味深い。

今はちまっとファーストクラスに乗った乗らないで政治家が撃ち落とされるが、ここは飛行機丸ごと売り買いの話しだから、さすがという他は無い。

著者が宿敵を天才と位置づけたのは、ひとえに、実行力を学力や理屈ではなく金という現物で表したこと、反米親中という方向性や列島を縦横に結ぶ交通網への着眼力、戦後の首相としては最多の33もの議員立法を成立させた牽引力への本心の評価であろうと思う。

後半、田中を取り巻く複雑な家族関係も豪気に語られるが、ここはあくまで著者の目を通してのストーリー仕立てで、実際はもっと人間的な葛藤や感情があったと私は思いたい。

全体的にもっと掘り下げた厚みを期待していたが、さらっと読めるいかにもベストセラー然とした仕立てが少し物足りない。

今となってはやはり対極にいたはずの著者自身の角栄政治解説をじっくりと読みたいものだ。

バルザックのラグジュアリーな分量に辟易した武闘派が選んだはずだったが、後書きに、著者の後ろ盾となる教授が「角栄はバルザック」と評したことが書かれてあったのは笑えた。

角栄はバルザックという意味が知りたくて、またバルザックを追求したくなる。

どこまでも逃げられない(笑)

帰って来てすぐ食事の用意を整え、家族の世話をする。

そして家族がやすみ、自分が寝るまでの僅かな時間が楽しみである。

高校の教師だった母は、いつも子供部屋の私の枕元で、手を動かしながらそんなことを言ったりした。

彼女がその時楽しみとしていたものが何だったのか、今は思い出せない。

疲れ切った時だったのだろうか。

ベッドに私と枕を並べて横になりながら、「このまま朝が来ないといいな」と言うこともあった。

子供心に、なんと悲しいことを言うのだろうと心が沈んだ。

そんな母が60歳の定年退職を期に、カルチャーセンターの通信俳句教室講座に入会した。

万事派手なことを好まず、こつこつと努力を続けることを信条とした母らしく、地道に作句を続け、添削をされていた先生に見いだされて、月一度の東京の句会に参加するようになった。

これまた雨が降ろうが体調がすぐれなかろうが、水戸から新大久保の句会会場まで30年間一度も休むこと無く通い続け、時には句会仲間と吟行にも出掛け、俳句はまぎれもなく母の人生の最大の楽しみになった。

キリスト教俳句というジャンルを見いだし、聖書に題材を取った俳句を作り続け、90歳で己の変調に気付いて句会行きを諦めるまで、聖書研究の勉強会と平行して作句を続けた。

字数が決まった文章は、無駄を削ぎ落す潔さと重要語句の抽出力が全てだ。

編集学校でその難しさと刹那的な美しさに魅了されたが、世界で一番短い文学と言われる俳句はその編集術の頂点だろうと思う。

同じ60歳のこの夏、母と同じカルチャーセンターの俳句教室に入会した。

母の遺した歳時記が再び空気に触れる時が来た。

折しも今週、5回目の命日がやって来る。

母娘でこんなにも違うものかと夫が呆れ返るほど母の堅実さを受け継がなかった娘だが、人生の後半に彼女が賭けたものを見てみたく思う。

梅雨時なのに、雨が降らない。

豪雨に悩む九州と気圧配置が逆にならぬものかと思う。

ミスター・カントはカーテンの向こうで日焼けを楽しんでいる。

バルザックの重さに難行苦行した読書会が箸休め的に選んだ取っ付き易い一冊は、先にミスターが”味わって”しまった。

「天才」(石原慎太郎/幻冬舎)

政界から身を引いた石原慎太郎が、かつて自らが金権批判の弓を引いた相手たる田中角栄を著した、言わずと知れた話題のベストセラーである。

歴史、地理、政治経済全てにおいて小学生レベルゆえ(夫曰く、小学生に失礼)、田中角栄という人物が政治的に何をなし得たのか詳しくは知らずにきた。

金、金とあからさまに言うことが品のないことだとタブー視されがちなこの国で、「金で全ては解決できる」と豪語し、没後20年以上経った今もその結果が出続けている、間違いなく戦後最強の政治家であろうとは想像できるが、所詮浅はかな頭ではそこまでである。

著者が一人称独白という形で、かつて対立した政治家の人生を辿る意味が取沙汰されるが、正直そこはあまり読み取れない。

それよりももともとの無知ゆえ、自分が走ってきた時代の舞台はこうなっていたのかという政治的構造への興味であっという間に読了する。

特に有罪判決が下って田中退陣の理由とされたロッキード事件は、アメリカに歯向かった彼を追い落とすために米政府が放った矢と位置づけられ、そこから彼の人生の色合いが変わっていく様は興味深い。

今はちまっとファーストクラスに乗った乗らないで政治家が撃ち落とされるが、ここは飛行機丸ごと売り買いの話しだから、さすがという他は無い。

著者が宿敵を天才と位置づけたのは、ひとえに、実行力を学力や理屈ではなく金という現物で表したこと、反米親中という方向性や列島を縦横に結ぶ交通網への着眼力、戦後の首相としては最多の33もの議員立法を成立させた牽引力への本心の評価であろうと思う。

後半、田中を取り巻く複雑な家族関係も豪気に語られるが、ここはあくまで著者の目を通してのストーリー仕立てで、実際はもっと人間的な葛藤や感情があったと私は思いたい。

全体的にもっと掘り下げた厚みを期待していたが、さらっと読めるいかにもベストセラー然とした仕立てが少し物足りない。

今となってはやはり対極にいたはずの著者自身の角栄政治解説をじっくりと読みたいものだ。

バルザックのラグジュアリーな分量に辟易した武闘派が選んだはずだったが、後書きに、著者の後ろ盾となる教授が「角栄はバルザック」と評したことが書かれてあったのは笑えた。

角栄はバルザックという意味が知りたくて、またバルザックを追求したくなる。

どこまでも逃げられない(笑)

千鳥ヶ淵、青梅雨 [マイハーベスト]

年なのだ、と言ってしまえばそれまで。

読みたくて買った本は沢山積んであるのに、遂にkindleを買ってしまう。

電車の中で文庫本の文字は辛く、単行本の重さも苦になってきたところだ。

本は紙をめくってこそ、というこだわりを還暦を前に葬る形になった。

一つ一つそうした鎧を脱いで世間に迎合していくことも、軽やかに年を取っていくには必要なんだろうと思う。

週末は千鳥ヶ淵で、一人犬達と過ごすことが多くなった。

長男のクリニック参入で、夫の週末当直が増えたためだ。

これまではたまに夜が遅くなった時などに泊まる程度だったが、住んで付近を散歩すると、トラディショナルな東京の芯に毎回触れるような気がする。

日曜の昼下がり、九段坂を下って神保町まで歩き、古本屋街を一人彷徨うのが楽しい。

電子書籍とは対極の世界が昭和の匂いと共に横たわっている。

あおつゆ、と読む。

梅雨時の雨を浴びて、草花が濡れ濡れとした青さを際立たせる様を連想させる夏の季語である。

「青梅雨」(永井龍男著/新潮文庫)

どっしりした翻訳本の厚みを堪能した後に、日本語の繊細さ、軽やかさに立ち戻りたくなって思わず手に取ったが、短編の名手が描き出す情景はどれも刹那的な人生の最後がちらついて重い。

胡散臭い借金解決を持ちかけてきた男の呆気ない死、気のふれた男が差し出す香典袋の中の靴べら、心中を前に新しい足袋を揃え、淡々と進む昭和の家庭風景。

切り取って描く市井の暮らしの向こうに垣間見える死を、遠く眺めてぐいと引き寄せる。

その集中力がすごい。

著者は神田の活版屋の生まれ。

無駄の無い簡潔な言葉選びが実に巧みだ。

装飾てんこ盛りで濃厚な味わいのフランス語翻訳本の後だけに余計そう思うのかも知れないが、日本語の明快な清涼感は美しい。

短編というものにあまり共感を覚えて来なかったが、これを読むと俳句と同じ、少ない単語数でいかに読み手の心に深く楔を打ち込むかで力量を問われる世界だろうと思う。

得てして題名も季語。

著者がそこを目指したのは間違いがあるまい。

単純に梅雨とするよりも、青梅雨という季語には湿度の重さが感じられず明るい。

描かれた世間の片隅にはすべて人生の重荷が存在するが、そこにこの季語を当てる意味を思い巡らす。

季節感と語感。

日本のセンスが光る。

読みたくて買った本は沢山積んであるのに、遂にkindleを買ってしまう。

電車の中で文庫本の文字は辛く、単行本の重さも苦になってきたところだ。

本は紙をめくってこそ、というこだわりを還暦を前に葬る形になった。

一つ一つそうした鎧を脱いで世間に迎合していくことも、軽やかに年を取っていくには必要なんだろうと思う。

週末は千鳥ヶ淵で、一人犬達と過ごすことが多くなった。

長男のクリニック参入で、夫の週末当直が増えたためだ。

これまではたまに夜が遅くなった時などに泊まる程度だったが、住んで付近を散歩すると、トラディショナルな東京の芯に毎回触れるような気がする。

日曜の昼下がり、九段坂を下って神保町まで歩き、古本屋街を一人彷徨うのが楽しい。

電子書籍とは対極の世界が昭和の匂いと共に横たわっている。

あおつゆ、と読む。

梅雨時の雨を浴びて、草花が濡れ濡れとした青さを際立たせる様を連想させる夏の季語である。

「青梅雨」(永井龍男著/新潮文庫)

どっしりした翻訳本の厚みを堪能した後に、日本語の繊細さ、軽やかさに立ち戻りたくなって思わず手に取ったが、短編の名手が描き出す情景はどれも刹那的な人生の最後がちらついて重い。

胡散臭い借金解決を持ちかけてきた男の呆気ない死、気のふれた男が差し出す香典袋の中の靴べら、心中を前に新しい足袋を揃え、淡々と進む昭和の家庭風景。

切り取って描く市井の暮らしの向こうに垣間見える死を、遠く眺めてぐいと引き寄せる。

その集中力がすごい。

著者は神田の活版屋の生まれ。

無駄の無い簡潔な言葉選びが実に巧みだ。

装飾てんこ盛りで濃厚な味わいのフランス語翻訳本の後だけに余計そう思うのかも知れないが、日本語の明快な清涼感は美しい。

短編というものにあまり共感を覚えて来なかったが、これを読むと俳句と同じ、少ない単語数でいかに読み手の心に深く楔を打ち込むかで力量を問われる世界だろうと思う。

得てして題名も季語。

著者がそこを目指したのは間違いがあるまい。

単純に梅雨とするよりも、青梅雨という季語には湿度の重さが感じられず明るい。

描かれた世間の片隅にはすべて人生の重荷が存在するが、そこにこの季語を当てる意味を思い巡らす。

季節感と語感。

日本のセンスが光る。

軽井沢、谷間の百合 [マイハーベスト]

季節到来なのに、軽井沢の我が山荘はアンダーコンストラクションである。

父のよき知人でもあった老建築家が心血注いで15年目の改装に当ってくれており、私も2週間に一度、車をかっ飛ばして現場の定例に顔を出す。

山荘滞在なら必ずカウンターに引っかかって白ワインの一杯も飲む近隣のブーランジェリでも、大人しくラテでバゲットを頬張るのみで、ちょっとストレスフルである。

軽井沢ライフ、再開を待ち望む。

アナベルは夜が美しい。

家屋の北側に開ける我が家の日当りの悪い庭に、唯一根付いてくれたゴージャス清楚。

毎年6月、我が家はCan you celebrate。

質素な夕餉にもふんだんに飾って。

さて、しゃもじは自立すべきだろうと思う。

ご飯をよそった後に、ご飯粒がついたままのおしゃもじをどこに置くかは長いこと解決されなかったように思うけど、青山のフランフランで見つけた明解な回答。

ただ使用中の図を見れば、色は白を買えばよかったと思う。

読書会で、初めてのフランス文学に挑む。

「谷間の百合」(オノレ・ド・バルザック著/石井睛一訳/新潮文庫)

翻訳物は原文の文体そのものに触れられないので、ストーリーはともかく、醸し出す叙情をどこまで捕らえられるかは訳者の力量頼みというところで、読み手は完璧受動の立場に置かれてしまう。

しかも文庫本500頁超というボリュームの中にこってりと盛られた見たことも無いような形容詞、擬態語、丁寧語の群れ。

読書会の武闘派に至っては、今にも溶け出さんとする砂糖菓子のような美辞麗句の洪水に、最初の十行で刀折れ矢尽きたようである。

おフランス、と昔は揶揄を込めて言ったものだ。

極東の島国に住む一般人が何の知識も無くフランスっぽさを思うとすれば、それはとりもなおさず私のことなのだが、恋の花咲くパリ、ベルサイユのばら、芳醇なフランス料理、饒舌なワイン、鼻持ちならないお国自慢。

(あまりにも単純祖末で恥ずかしい)

本著舞台はナポレオン帝政、その後の王政復古を通してフランスの富裕市民階級(ブルジョワジー)が政権を掌握していく波乱の時代。

まさに私の貧困なイメージ通りのフランスがそこにある。

最初、読書会相方が心萎えたように、矢継ぎ早に並べ立てられるオーバーでロマンティシズムに満ち満ちた表現にげんなりし、しかもこれが翻訳だということをもってすれば原文はどれだけなのだろうと思いもし、おフランスってこういうことよねと断罪して、読むスピードを奪われる。

しかしその言葉の洪水の中を、本筋を見失わないようにしてアクセルを踏みこんでいくと、次第に大げさな形容詞の数々が心地良い車窓の景色となって後ろにどんどん流れていく感覚に囚われる。

ナポレオンの百日天下に振り回されて没落した、今なら言葉のDVともなろう態度で妻に当たり散らす夫にひたすら耐える美しい伯爵夫人に心を寄せる、ブルジョワ階級の若者フェリックス。

後にこれもまた彼と関係を結んだであろうある別の夫人へのフェリックスからの書簡という形で、ストーリーは綴られる。

純潔の象徴のような「谷間の百合」という題名から受ける読み手の”覚悟”を裏切り、結婚生活に幸せを見いだせなかった伯爵夫人の、フェリックスからの熱烈な求愛に応えた思いは実に官能的で、精神的人生的にはすでに肉体を彼に与えて生涯を支配されているように思える。

しかし死の間際に、夫たる伯爵に堂々と貞操を守り通したことを宣言し、その価値と引き換えに恋人の後見を依頼する、まさに「女の中の女」と拍手を送りたくなるような天晴さを伯爵夫人は見せる。

バルザック自身もそうであったように、当時のブルジョアジーの世界では、敬虔な宗教と隣り合わせにありながら、比較的このような道ならぬ恋は自由であったように思える。

婚姻関係とは別に存在するそのような関係を通して、男は教養のある富裕階級の女性から、愛欲の世界はもちろん、ステイタスや資金力や時に教育まで施されて社会を登りつめる。

そしてそこに文化や世相の花も咲く。

誰かが言った「不倫は文化」。

薄っぺらな言葉とこの歴史の厚みを一緒にしてはいけない。

ともするとそういう言葉で語られてしまう情愛と欲望の交錯を描いたこの文学をひと際高みに押し上げるのは、フランスお得意の哲学の裏打ちである。

バルザックは全編に渡り、恋愛を含めた生命の情景を物質的作用と考える自己哲学を浸透させている。

伯爵夫人を心からプラトニックに愛しながらも数人の女性の肉体に翻弄されるフェリックスの独白を読むと、人間とは物質と精神の両者からなる存在で、ゆえに肉体の愛と聖なる愛の相克を永遠に彷徨い、バランスをとりながら続けるのだと、彼の人生は、そしてバルザック自身のそれは、哲学的論理的に自己完結されているように思う。

終盤、聖なる愛の対象をひっそりとトゥールの谷間に息づく伯爵夫人に、肉体の愛の支配者にイギリスの高邁な女性を設定し、フランスVSイギリスの構図を存分に描いてみせたのはご愛嬌、あ、やっぱりフランス、イギリス嫌いなのねー、と。

さらに歴史をきちんと検証して読むと、非常に興味深い読後感が得られるだろうと思う。

濃いフランスっぽさ、存分に、Bon appétit !

ふじみ野、砂の女 [マイハーベスト]

長男が母の日にくれた耳栓は、雑言をシャットアウトして前向きに行けと、そういうメッセージと受け取った。

なだれ落ちる、理不尽な現実という砂を虚しく心で藻掻いた日々を、いつか愛おしく思える時が来ることを、今は冷静に思いたい。

敢えて意図した訳ではないのに、今を振り切るつもりでサハラへ向ったその時にこの本を読んでいたとは、なんという巡り合わせだろうと思う。

「砂の女」(安部公房著/新潮社文庫)

斬新な表現手法で一躍話題になった安部公房は、私が高校、大学時代に非常にポピュラーであった。

確か教科書にも部分抜粋されていたと思うから、ほとんどその頃の若者は一度はこの文章の洗礼を受けているはずだが、その難解さゆえに好き嫌いの評価は分かれるところだ。

しかしこの年になって機会を得て再度挑戦し、一度では足らずさらに重ねて読むと、体中の神経が泡立つような体感を伴う不思議な読書体験となり、忘れえぬ1冊になりそうな予感がする。

キーワードは失踪。

世の中から忽然と跡形もなく消え去る人間の数は年間数百人。

動機も痕跡も遺体もなく、その発見されない人々は届けから7年が経過すると、民法第三十条により死亡の認定を受けて、社会的に無となる。

家族は自分たちが取り残される理由を知らず、供養もできず、ただ永遠に一人が不在となる事実だけを突き付けられる。

果たして失踪を遂げた本人は、自らの意志でそれまでの人生をデリートしたのか。

それとも何かの作為によって無理やり存在を消されたのか。

それまで確かに息づき、営みを残してきた人間が突如理由もなく社会の中でゼロとなる有機的な現象に、這い回り、流動して、いずれは地球を滅ぼしていくかもしれない砂という無機質を当てはめた安部のセンスの切れ味にまず脱帽する。

砂に捉えられ、その胎内に飲み込まれたものは、はじめ焦りと恐怖で逃れようともがくも、あとからあとから流れ込む砂の果てしなさと徒労感に埋もれ、次第に戦意を失っていく。

一人の男を巣穴に落としてその生態と精神模様を観察するような角度で、冷徹でどこか科学的な文章が綴られる。

男はやがて、1/8m.m.という超微粒子の大量の体温に抱かれるのは、逃れて再開させる外界の擦れ合いよりも甘やかであったりすることに馴れ合っていく。

一人の男の感情を、砂の無為と無量で覆って摩耗させるイマジネーションに終始圧倒される。

蟻地獄を連想したり、サハラで見た、どちらかというと液体に近い赤い砂の感触を反芻したりする。

冒頭における、自然現象の中の乱流の最小波長と直径を同じくするために、砂だけが特に土の中から選ばれ、流れを作って移動するという説明は、その後の触覚の読書へ繋がる説得力がある。

最初特異なシチュエーションに馴染めず、男の摩耗が進む時間の長さに読むスピードが奪われるが、それも著者の意図の反映なのだろうと思う。

重ねて読むことでじわじわと体感できる安部ワールドがそこにある。

あのサハラのどこかに、このような人生を侵食し飲み込む巣穴の入り口があったのか。

しかし、今は前進しようと思う。

ふじみ野、家族という病 [マイハーベスト]

ようやく父を母の傍へ葬る。

2月に亡くなった父は、宗教上49日という慣習に囚われず、ずっと私の家のリビングに居た。

訪れる人みんなが、部屋の一番奥からリビングを睥睨する父の遺影に、はっと恐れをなして会釈するのがちょっと可笑しかった。

私と父が相愛の父娘ではなかったことはこのブログで何度も書いたけれど、今思うのは、そう思っていたのは私の方だけで、父は私を相容れない仲の娘だとは露ほども思っていなかったのではないかということである。

彼にとって娘とは父親の愛情表現を当然のこととして受け入れ、その裏返しとして彼からの指図を無条件で許諾する、そういう存在だと最後まで信じて疑わなかったのだろうと思う。

その思いは偏っていたとしても罪が無く、私がそれを疎み、悩んだことすらも気が付かず、よって修正も後悔も謝罪もせず、彼はこうして最後の別れがくるまで私に対して一方的であり続けたのかも知れない。

「標準的な」家族は愛し合い、仲良くあらねばならない。

家族という単位を考えた時に、いつもついて回るこの呪縛。

そのスタンダードからはずれたことにより生まれる私の自己嫌悪の念を察して、父の没後すぐバンドの一員がこの本を私にくれた。

「家族という病」(下重暁子著/幻冬舎新書)

渡航続きで書く期を逸していたが、父の埋葬を期に読後感を記す。

著者の「父親不在」は、軍人であった父が敗戦後いとも簡単にその誇りを捨てて俗化したことに端を発する。

自分をリードしていくべき父親の人間としての薄さ弱さを垣間見た時、その指示や指図が支配的であればあるほど真っ黒になって嫌悪感を伴う瞬間を私も経験している。

そんな父に、自分の人生の価値も考えることなく寄りかかろうとする母。

早々にその渦中から逃げ出した兄。

形状的に決定的崩壊に至らないまでも、著者は自己の家庭がもはや世に言う幸せの基準を満たさない、家族それぞれがどこにも寄り添おうとしていないことに愕然とする。

そして時を経て、一家団欒という言葉が象徴する美化された家族とは何なのか、夫婦がユニットである欧米諸国とは異なり、親子関係を軸として、時として個の人生をさておいて話題は家族のことばかりという日本人の家庭への思いの特異さとは、と問いかける。

本著で幾度も著者が試みているように、家族を考える時には、自分の育った家庭と自分が形成してきたそれの二つを比較することになる。

私の苦い父娘の関係と、自分の母親としての息子達への接し方は一概に比較は出来ないかも知れない。

長男次男とも、小さいうちから大学生になったら家を出なさいと私に言われて育ち、それまでの壮絶な反抗期を置き土産に言いつけ通り18才で家を離れ、それからは好きに放浪、留学、派遣、勤務と海外へ出ることが続き、そして長男は結婚したので、かなり前から物理的に私と夫という基本単位に寄り添うことは少なかった。

彼らが投げてくる我々夫婦への批評は時々寛容で時々非常に辛辣だが、家族とは夫婦を核とした最小の血縁関係でありさえすればよいと思う私にとっては、息子達が外的で客観的なスタンスに居る今の状態はむしろ心地良い。

渦中の息子達にとっては居心地の悪い家庭だったかも知れないが、私の進学から恋愛、結婚、子育て全てを支配しようとした父の過剰な家族への執着は、真逆の形で私の中に結実しているように思う。

著者は本著で日本人の家庭神話の要因をこう分析している。

生活の核たる絶対的な宗教を持たない日本人は、他人を自分の家族と同じように愛することが難しく、家庭という殻に閉じこもって小さな幸せを守ろうとする病にかかり易い。

また戦時中そうであったように、国が管理のために家族という最も小さな国家形成を礼賛すると、小型の国家たる家族は排他的にならざるを得ない、というものである。

極論なのかも知れないが、宗教と政治、そして歴史的背景が日本の家庭の概念に大きく影響を与えていることは間違いがなかろう。

日本人が家族に描く無意識の理想は、子どもが巣立った後の空の巣に対してどう投影されるのか。

その後何倍もの時間を共有する夫婦というユニットに何を投げかけるのか。

父を送り、夏が来る。

ようやく日本のスタンダードから解き放たれる日が来る。

2月に亡くなった父は、宗教上49日という慣習に囚われず、ずっと私の家のリビングに居た。

訪れる人みんなが、部屋の一番奥からリビングを睥睨する父の遺影に、はっと恐れをなして会釈するのがちょっと可笑しかった。

私と父が相愛の父娘ではなかったことはこのブログで何度も書いたけれど、今思うのは、そう思っていたのは私の方だけで、父は私を相容れない仲の娘だとは露ほども思っていなかったのではないかということである。

彼にとって娘とは父親の愛情表現を当然のこととして受け入れ、その裏返しとして彼からの指図を無条件で許諾する、そういう存在だと最後まで信じて疑わなかったのだろうと思う。

その思いは偏っていたとしても罪が無く、私がそれを疎み、悩んだことすらも気が付かず、よって修正も後悔も謝罪もせず、彼はこうして最後の別れがくるまで私に対して一方的であり続けたのかも知れない。

「標準的な」家族は愛し合い、仲良くあらねばならない。

家族という単位を考えた時に、いつもついて回るこの呪縛。

そのスタンダードからはずれたことにより生まれる私の自己嫌悪の念を察して、父の没後すぐバンドの一員がこの本を私にくれた。

「家族という病」(下重暁子著/幻冬舎新書)

渡航続きで書く期を逸していたが、父の埋葬を期に読後感を記す。

著者の「父親不在」は、軍人であった父が敗戦後いとも簡単にその誇りを捨てて俗化したことに端を発する。

自分をリードしていくべき父親の人間としての薄さ弱さを垣間見た時、その指示や指図が支配的であればあるほど真っ黒になって嫌悪感を伴う瞬間を私も経験している。

そんな父に、自分の人生の価値も考えることなく寄りかかろうとする母。

早々にその渦中から逃げ出した兄。

形状的に決定的崩壊に至らないまでも、著者は自己の家庭がもはや世に言う幸せの基準を満たさない、家族それぞれがどこにも寄り添おうとしていないことに愕然とする。

そして時を経て、一家団欒という言葉が象徴する美化された家族とは何なのか、夫婦がユニットである欧米諸国とは異なり、親子関係を軸として、時として個の人生をさておいて話題は家族のことばかりという日本人の家庭への思いの特異さとは、と問いかける。

本著で幾度も著者が試みているように、家族を考える時には、自分の育った家庭と自分が形成してきたそれの二つを比較することになる。

私の苦い父娘の関係と、自分の母親としての息子達への接し方は一概に比較は出来ないかも知れない。

長男次男とも、小さいうちから大学生になったら家を出なさいと私に言われて育ち、それまでの壮絶な反抗期を置き土産に言いつけ通り18才で家を離れ、それからは好きに放浪、留学、派遣、勤務と海外へ出ることが続き、そして長男は結婚したので、かなり前から物理的に私と夫という基本単位に寄り添うことは少なかった。

彼らが投げてくる我々夫婦への批評は時々寛容で時々非常に辛辣だが、家族とは夫婦を核とした最小の血縁関係でありさえすればよいと思う私にとっては、息子達が外的で客観的なスタンスに居る今の状態はむしろ心地良い。

渦中の息子達にとっては居心地の悪い家庭だったかも知れないが、私の進学から恋愛、結婚、子育て全てを支配しようとした父の過剰な家族への執着は、真逆の形で私の中に結実しているように思う。

著者は本著で日本人の家庭神話の要因をこう分析している。

生活の核たる絶対的な宗教を持たない日本人は、他人を自分の家族と同じように愛することが難しく、家庭という殻に閉じこもって小さな幸せを守ろうとする病にかかり易い。

また戦時中そうであったように、国が管理のために家族という最も小さな国家形成を礼賛すると、小型の国家たる家族は排他的にならざるを得ない、というものである。

極論なのかも知れないが、宗教と政治、そして歴史的背景が日本の家庭の概念に大きく影響を与えていることは間違いがなかろう。

日本人が家族に描く無意識の理想は、子どもが巣立った後の空の巣に対してどう投影されるのか。

その後何倍もの時間を共有する夫婦というユニットに何を投げかけるのか。

父を送り、夏が来る。

ようやく日本のスタンダードから解き放たれる日が来る。

自宅、変容 [マイハーベスト]

世の中にピンクのハートとカカオの香りを蔓延させたチョコレート戦線がようやく終わった。

世間がこぞって浮気足だつユニフォームなイヴェントを年々眇めて見るようになる。

若い頃から人とつるむことが苦手なので、今もってLINEもやらないし、チョコにもカボチャにも興味が無い。

まあ、可愛くない。

この傾向は多分年と共に色濃く、私の雰囲気として体臭のように醸されるようになるんだろうと思う。

毎週ルーティンのように読む週刊新潮の書評欄に『未読の名作』というコーナーがある。

そこで、この本を見つけた。

「変容」(伊藤整著/岩波文庫)

「銀狐のように白さを点綴したかくしげに包まれたその暗赤色の開口部は異様に猛々しかった」

これまでの自分の既読アーカイブに無い書評の引用文に目が釘付けになった。

60歳に近い男が60歳を超えた女を抱く。

そのあまりに自分に近い年齢の性がどう描かれるのか、決心して読むことにした。

読んで先ず始めに驚くのは、著書が出版された当時(昭和43年岩波書店)の60歳が、完全な老境に身を置く仙人のような浄化された存在として、男女共に描かれることである。

出版当初、老人の性を大胆に描いたと評判になったらしいが、今や60歳はシルバーシートにすら座らない。

エクストリームな表現が溢れ返る現代においては大胆というよりむしろ、至極穏やか。

主人公は還暦が近い日本画家。

女性の姿態を芸術の素材として探求する彼の視線を通すため、冒頭の引用文で鼻血を出しそうになった殿方の熱い期待を見事に裏切った、非常にアーティスティックな女性讃歌に仕上がっている。

著者伊藤整はこの本が出版された翌年64歳で死去しており、画家北冥の迸るような豊かな女性観は、著者自身の好みの色彩が非常に濃いように思う。

既に功成り名を遂げた老境の男性が、自分の前に身体を開く何人かの女性をかき抱きながら、その中に自分の人生を重ね合わせて自己の老いを一つ一つ納得していく様は、生々しさが消えて、聖職者の告解のようにも思える。

いずれはらりと脱ぎ散らかる着物の縞柄を背景の襖や障子の桟という直線に重ね合わせて、匂い立つような美しい描写で表現される女性の姿態の曲線を際立たせる手法などは、画家を主人公に選ぶ著者の意図の見事さという他ない。

「生きることの意味をさぐり味わっている人間(女性)は、その性においてもその反響を全人間的に受け取っている。(中略)教養と人格を持った女性の性感こそ本当の性感であり、そのつつしみ、その恥じらい、その抑制と秘匿の努力にもかかわらず洩れ出で、溢れ出る感動が最も人間的なのではないか。」

最後に老境の女性の知性を性の最も高い頂きに捧げ置いた北冥の述懐は、人生を真摯に生きた女性(ひと)の老いは醜いものではなく、むしろその姿態を愛おしむ男性にとっては纏い付く虹色の薄衣になり得ることを示唆し、全女性へのオマージュとなっていることに素直に感動する。

自宅、みんな彗星を見ていた [マイハーベスト]

おおっ!

本を読み終えた翌朝のコラムである。

ある本好きの友人と読書タッグを組んでいる。

課題図書を決めてイチニノサンで同時に読み始める。

読破中に時折、メールで進行状況や感想を知らせ合うこともある。

両方とも読み終わったら出来るだけ短く(200字くらいで)その本のエッセンシャルを書き表して記録する。

仲間がいると思うと、大好きな読書がさらに加速して日常を伴走してくれる。

先に読み終わりたいという些細な競争心も楽しいものだ。

えー、そこ大事なの。

自分が思っていたのとは違う果実が実ることもある。

そして枝葉を削ぎ落して、削ぎ落して、本当に大切な言葉だけを抽出して200字で感想を綴り組み立てる作業は一番大事な編集学校で学んだ基本技術だ。

課題図書はお互いが読んだことの無い本。

だいたい新刊になる。

今回の課題図書は、日本のキリシタンの迫害の歴史を、リュートという古代楽器を入り口に、興味の赴くままに辿っていく分量の多いエッセイである。

「みんな彗星を見ていた 〜私的キリシタン探訪記〜」(星野博美著/文藝春秋)

スターバックスで語るような女子トークノリで、戦国時代に惨く処刑された信徒達の背景と、彼らへの古今の日本とカソリック本山のセンシティヴな対応を、著者は一人で追い、綴り始める。

高校2年の時に書いた遠藤周作『沈黙』の感想文がきっかけとなり、「輸入された」キリスト教の、日本という土壌への親和性を考え続けて、両親はクリスチャンながら結局今に至るまで受洗を避けてきた。

そんな自分と著者がどこかで重なるのではないかという期待が、この本にあったことは確かだ。

これは私の方が楽勝ね。

数ページ読んで、キリスト教に縁もゆかりも無い戦闘男子に、私は早くも勝利宣言をしたのだが・・・

『沈黙』において、ポルトガル司祭ロドリゴは、沢山のキリシタンに踏まれて摩耗した踏み絵のキリストの顔に静かに自分の足を置く。

そこには彼がこの世で最も尊いと思ってきたもの、人生のすべてを捧げてきた人がいた。

ロドリゴは暗い穴蔵の中でその人の言葉をはっきりと聞く。

「踏むがいい。おまえの気持ちは私が一番良く知っている」

高校生の私はそこでどっと涙を流しながら、それでもまだ厳格なカソリックの教えがそれを赦すのだろうかと何度も何度も逡巡した。

『みんな彗星を見ていた』は、迫害の中で棄教したロドリゴ側ではなく、正反対に鳥籠のような牢に囚われ、連日棄教を迫る拷問を受けながら、それでも信仰を捨てずに殉教した司祭たちと日本人信徒のバックボーンにスポットを当てて展開していく。

信仰のために命を捨てる。

日本が多くの殉教者を出した背景として、生に執着して見苦しく生き延びるより名誉ある死を選ぶという武士道と親和性があったという見方も少なくない。

このあたりはまったく部外者かと思われた戦闘男子には響いたかもしれない。

あっという間に、先にゴールインされた。

この行為は当然カソリック総本山において最高の栄誉を受けるであろうことを私はずっと信じて疑わなかったが、著者は外国人司祭達の生きた場所や生まれ故郷、日本の布教の場を訪ね歩くうち、彼らが今も人々の心に燦然と輝く夜空の星としては必ずしも存在していないことに気付く。

背景には、当時日本を布教のターゲットとしたイエズス会と托鉢修道会の縄張り争いや、施政者に背いた先達を恥じる風潮や、日本が加害者となった罪悪感などが複雑に絡む。

殉教は犬死なのか。

自らの足でその問いを踏みしめて歩く著者の道行きは、どこか遠い昔、困難な航海を乗り越えて極東の島国へ辿り着いた司祭達の情熱と重なる。

永遠に輝く恒星になることはなく、また迫害を受けようとも、本山にそっぽを向かれようとも、彼らを一心に慕い命を捨てた多く日本人信徒達の前に、殉教した司祭達は一瞬に輝く美しい彗星となり、人々の心に明かりを灯して、喜んで帰天する階段を登ったのだろう。

その強さは図らずとも迫害を実行した幕府権力への脅威ともなったはずだ。

23日のコラムは、そんな本を読み終えた直後に、日本から追放された後に客死した戦国キリシタン大名の高山右近を、バチカンが列福した(福者と認めた)というものである。

実に右近の死後400年が経過している。

ロドリゴのような棄教者と彗星となった殉教者。

前者は弱く、後者は強いのか。

否。

全く正反対の二つの選択は、実はキリスト教という大きな子宮の中で育まれた双生児だ。

この宗教の包括性と変容性の果てしない大きさが、私を今に至るまでそこに安易に踏み入ってはいけないとアラームを発したのではなかろうか。

燗酒Bar。

シャンパンバーに続いて、新宿◯勢丹、やってくれる。

本を読み終えた翌朝のコラムである。

ある本好きの友人と読書タッグを組んでいる。

課題図書を決めてイチニノサンで同時に読み始める。

読破中に時折、メールで進行状況や感想を知らせ合うこともある。

両方とも読み終わったら出来るだけ短く(200字くらいで)その本のエッセンシャルを書き表して記録する。

仲間がいると思うと、大好きな読書がさらに加速して日常を伴走してくれる。

先に読み終わりたいという些細な競争心も楽しいものだ。

えー、そこ大事なの。

自分が思っていたのとは違う果実が実ることもある。

そして枝葉を削ぎ落して、削ぎ落して、本当に大切な言葉だけを抽出して200字で感想を綴り組み立てる作業は一番大事な編集学校で学んだ基本技術だ。

課題図書はお互いが読んだことの無い本。

だいたい新刊になる。

今回の課題図書は、日本のキリシタンの迫害の歴史を、リュートという古代楽器を入り口に、興味の赴くままに辿っていく分量の多いエッセイである。

「みんな彗星を見ていた 〜私的キリシタン探訪記〜」(星野博美著/文藝春秋)

スターバックスで語るような女子トークノリで、戦国時代に惨く処刑された信徒達の背景と、彼らへの古今の日本とカソリック本山のセンシティヴな対応を、著者は一人で追い、綴り始める。

高校2年の時に書いた遠藤周作『沈黙』の感想文がきっかけとなり、「輸入された」キリスト教の、日本という土壌への親和性を考え続けて、両親はクリスチャンながら結局今に至るまで受洗を避けてきた。

そんな自分と著者がどこかで重なるのではないかという期待が、この本にあったことは確かだ。

これは私の方が楽勝ね。

数ページ読んで、キリスト教に縁もゆかりも無い戦闘男子に、私は早くも勝利宣言をしたのだが・・・

『沈黙』において、ポルトガル司祭ロドリゴは、沢山のキリシタンに踏まれて摩耗した踏み絵のキリストの顔に静かに自分の足を置く。

そこには彼がこの世で最も尊いと思ってきたもの、人生のすべてを捧げてきた人がいた。

ロドリゴは暗い穴蔵の中でその人の言葉をはっきりと聞く。

「踏むがいい。おまえの気持ちは私が一番良く知っている」

高校生の私はそこでどっと涙を流しながら、それでもまだ厳格なカソリックの教えがそれを赦すのだろうかと何度も何度も逡巡した。

『みんな彗星を見ていた』は、迫害の中で棄教したロドリゴ側ではなく、正反対に鳥籠のような牢に囚われ、連日棄教を迫る拷問を受けながら、それでも信仰を捨てずに殉教した司祭たちと日本人信徒のバックボーンにスポットを当てて展開していく。

信仰のために命を捨てる。

日本が多くの殉教者を出した背景として、生に執着して見苦しく生き延びるより名誉ある死を選ぶという武士道と親和性があったという見方も少なくない。

このあたりはまったく部外者かと思われた戦闘男子には響いたかもしれない。

あっという間に、先にゴールインされた。

この行為は当然カソリック総本山において最高の栄誉を受けるであろうことを私はずっと信じて疑わなかったが、著者は外国人司祭達の生きた場所や生まれ故郷、日本の布教の場を訪ね歩くうち、彼らが今も人々の心に燦然と輝く夜空の星としては必ずしも存在していないことに気付く。

背景には、当時日本を布教のターゲットとしたイエズス会と托鉢修道会の縄張り争いや、施政者に背いた先達を恥じる風潮や、日本が加害者となった罪悪感などが複雑に絡む。

殉教は犬死なのか。

自らの足でその問いを踏みしめて歩く著者の道行きは、どこか遠い昔、困難な航海を乗り越えて極東の島国へ辿り着いた司祭達の情熱と重なる。

永遠に輝く恒星になることはなく、また迫害を受けようとも、本山にそっぽを向かれようとも、彼らを一心に慕い命を捨てた多く日本人信徒達の前に、殉教した司祭達は一瞬に輝く美しい彗星となり、人々の心に明かりを灯して、喜んで帰天する階段を登ったのだろう。

その強さは図らずとも迫害を実行した幕府権力への脅威ともなったはずだ。

23日のコラムは、そんな本を読み終えた直後に、日本から追放された後に客死した戦国キリシタン大名の高山右近を、バチカンが列福した(福者と認めた)というものである。

実に右近の死後400年が経過している。

ロドリゴのような棄教者と彗星となった殉教者。

前者は弱く、後者は強いのか。

否。

全く正反対の二つの選択は、実はキリスト教という大きな子宮の中で育まれた双生児だ。

この宗教の包括性と変容性の果てしない大きさが、私を今に至るまでそこに安易に踏み入ってはいけないとアラームを発したのではなかろうか。

燗酒Bar。

シャンパンバーに続いて、新宿◯勢丹、やってくれる。

軽井沢、敗戦国・日本とドイツ 戦後70年でなぜ差がついたのか [マイハーベスト]

所用あって、古巣の丸の内を歩く。

例年より東京はかなり暖かい。

オフィス街の昼下がりは楽しげで、みんなでわいわいランチに出たOL時代の制服のスカート丈なぞをふと思い出す。

高度成長期も極まった40年前の、平和でノーテンキな私たちの時代であった。

今年最後の連休。

暖かい東京を後にして、例年通り山荘の片付けに行く。

横川SAを過ぎた辺りから上信越道は濃霧。

反対上り車線は、山肌にヘリが激突した直後で通行止めだ。

霧に捕らわれたのだろうと、ハンドルを握る気持ちを引き締める。

軽井沢の町にも冷たい霧が流れて、気温は6℃。

それでも連休とあって、行きつけのイタリアンは結構な盛況ぶりだ。

山荘での課題図書の選択は、最近シリア難民の受け入れに全世界随一の寛容さを見せつけたドイツってどんな国だろうと思ったのが発端だ。

「敗戦国・日本とドイツ 戦後70年でなぜ差がついたのか」(クライン孝子/詳伝社)

1945年5月8日、ドイツ第二次世界大戦敗戦、3ヶ月後の8月15日に日本も終戦を迎える。

降伏したドイツは米英仏ソの4ヶ国が分割占領、地図上からドイツという名は一旦消える。

同じく敗戦国となった日本は連合国という名のもと、実質アメリカに占領統治されるも、国家としては存続を許される。

筆者によれば、そこでほっと胸を撫で下ろした(かどうかは疑問だが)日本は、その後をうかうかと理想主義的平和にかまけて費やしたお人好しのおぼっちゃん、一方国際政治の駆け引きを存分に知り尽くしているドイツは、あえて敗者の運命に身を投じて勝者の下手に出、死に物狂いで自国の名誉回復に精魂を傾けてきたという。

敗戦国に向けられた鞭を受け止めながら、戦後70年ひたすら世界平和に貢献することで謝罪を表現し、一度たりとも自らの武器を取り上げて戦うことはなかったドイツと日本。

しかし、現実的平和を標榜して鋭く世界に対峙したドイツと、砂糖漬けのような平和主義に捕われている日本には大きな差がある。

その差とは、国際社会から二国に注がれる値踏みの視線の精度の違い、言い換えれば今やEUトップの主要国となったドイツと、極東の島国の固定観念の中に未だ埋もれ、隣国諸国から責め立てられるばかりの日本との差である。

この大筋の比較には納得がいく。

しかし読み進むうちに、これでもかこれでもかと日本の戦争に対する拙さや米国の資本主義経済の尻馬に乗ったことを断罪する姿勢にやや疑問を持つ。

平和ボケと言われようとも、それで確保してきた価値観や文化もあるだろう。

島国という閉鎖的な地理的条件が、我が国を必要以上の摩擦から守ってきた事実もあるだろう。

日本とドイツ。

同じ敗戦国ではあるが、歴史的にも民族的にも政治的にもバックグラウンドは全く違う。

そこを同列に並べて日本を戦後復興の失敗例と決めつけていいのだろうかと、一個人の主観の問題では到底無いのだろうが、高度経済成長期を楽観的に生きてきた世情に疎い私は戸惑う。

丸の内のペイヴメントは、今日も言いようも無く平穏だ。

上田、夜想曲集 [マイハーベスト]

無意識のうちに、私はつめたい鉄筋コンクリートの壁に架かったキャンバスの婦人像の中に、3年前に他界した母を探している。

もしかしたらいるのかも知れない。

いや、きっといる・・・

恋人を描いた何枚かの絵の中に、若い頃の母が。

晩秋。

長野県上田市の丘の中腹に、その石造りの小さな美術館はある。

無言館は、第二次世界大戦で夭折した画学生の遺作を集めた私設の美術館である。

http://www.mugonkan.jp

十字架状の、ともすれば石棺にも思える館内には、数十人の青年達の生きた証が戦没した日付と場所を添えて陳列されている。

中には出征が決まってから描いた妻の絵もあり、絵筆から滴る悲しみが画布に滲んでいるようだ。

画作へのあくなき意欲を湛えながら召集され、二度と絵筆を持つことの無かった青年たちは、懐かしい風景や愛おしい人をどんな思いでキャンバスに写し取ったのか。

そして死亡通知と共に遺作をかき抱いて過ごした、残された人たちの人生とは。

生前軽井沢の山荘に何回か滞在するうち、母は上田のこの無言館を訪ねたいと強く願うようになった。

私はついに同行する機会に恵まれず、特にそれが何か意味があるようには思わなかったが、請われて共にここを訪れた父は、いずれかの画布上の女性に、若い母の面影を見つけたのかも知れない。

そして御茶の水の女子大生だった母と出征していったある藝大生(だと父は言うのだけれど)との恋は、それは父の妄想だったとは思うが、以来ずっと父の心にわだかまり、彼を苦しめたのかも知れない。

母は何も言わずに人生に幕を下ろし、父はベッド上の生活となって記憶にも濃い霧がかかり始めた今、今度は娘の私がここに来て、母の恋を捜している。

私が生を受ける前の母の、女性としてのドラマを手探りで。

重い道行きである。

さて、話しは一転するが、なかなか楽しい本に出会ったことを書こうかと思う。

珍しく軽妙洒脱なカズオ・イシグロの短編集。

音楽好きなら文章を読む目で、この本のグルーヴを摑まえられるだろう。

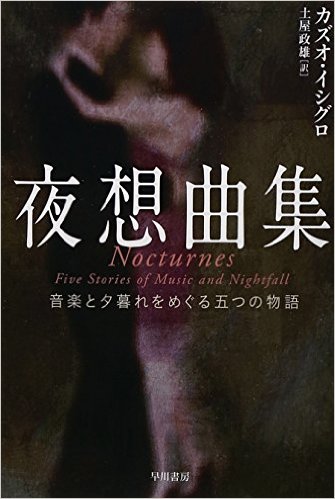

「夜想曲集〜音楽と夕暮れをめぐる五つの物語〜」(カズオ・イシグロ著/土屋政雄訳/ハヤカワepi文庫)

ゴンドラから女優の妻に『恋はフェニックス』を捧げる老歌手、不仲の友人夫婦の仲裁で居心地の悪い思いをしながら『パリの四月』を聞いている50近いジャズ好き男、熟練音楽家夫婦に『ダンシング・クイーン』を振ってしまう駆け出しのシンガー・ソングライター等々。

どこか成功の道を外れた生き様の中に散りばめられた、その人だけが捕まえることが出来る音楽。

そこに弱い光を当てながら展開する5つの短編集である。

架空の登場人物たちに実在の曲を絡める手法が、無音の読書の時間に音楽を感じさせてくれる。

スタンダード曲が選ばれているので、読み手は無意識にその曲想に乗ることが出来る。

若い頃はシンガー・ソングライターを志したこともあるというイシグロの面目躍如といったところか。

「日の名残り」「わたしを離さないで」「忘れられた巨人」と、長編は重厚なテーマが多いイシグロが、笑いの名手であるという一面が発見できる。

元の彼女の男に費用を出してもらって整形手術を受けた売れないサックス奏者が、偶然隣の部屋にいた有名女優(彼女が一話の『恋はフェニックス』を捧げられた妻と同一人物であるという小技も)と、奇想天外なドタバタを演じる四話の「夜想曲」など、抱腹絶倒のコメディ映画を観るような楽しさだ。

秋の夜長、視覚で味わう軽妙なジャズもいい。

クリニックにはクリスマスツリーの明かりが灯る。

私にとって、今の灯は青春を戦争に散らした青年達を想う光でもある。

毎日ここで誕生する新しい命が、将来決してこのような目にあうことのない日本であることを願う。

もしかしたらいるのかも知れない。

いや、きっといる・・・

恋人を描いた何枚かの絵の中に、若い頃の母が。

晩秋。

長野県上田市の丘の中腹に、その石造りの小さな美術館はある。

無言館は、第二次世界大戦で夭折した画学生の遺作を集めた私設の美術館である。

http://www.mugonkan.jp

十字架状の、ともすれば石棺にも思える館内には、数十人の青年達の生きた証が戦没した日付と場所を添えて陳列されている。

中には出征が決まってから描いた妻の絵もあり、絵筆から滴る悲しみが画布に滲んでいるようだ。

画作へのあくなき意欲を湛えながら召集され、二度と絵筆を持つことの無かった青年たちは、懐かしい風景や愛おしい人をどんな思いでキャンバスに写し取ったのか。

そして死亡通知と共に遺作をかき抱いて過ごした、残された人たちの人生とは。

生前軽井沢の山荘に何回か滞在するうち、母は上田のこの無言館を訪ねたいと強く願うようになった。

私はついに同行する機会に恵まれず、特にそれが何か意味があるようには思わなかったが、請われて共にここを訪れた父は、いずれかの画布上の女性に、若い母の面影を見つけたのかも知れない。

そして御茶の水の女子大生だった母と出征していったある藝大生(だと父は言うのだけれど)との恋は、それは父の妄想だったとは思うが、以来ずっと父の心にわだかまり、彼を苦しめたのかも知れない。

母は何も言わずに人生に幕を下ろし、父はベッド上の生活となって記憶にも濃い霧がかかり始めた今、今度は娘の私がここに来て、母の恋を捜している。

私が生を受ける前の母の、女性としてのドラマを手探りで。

重い道行きである。

さて、話しは一転するが、なかなか楽しい本に出会ったことを書こうかと思う。

珍しく軽妙洒脱なカズオ・イシグロの短編集。

音楽好きなら文章を読む目で、この本のグルーヴを摑まえられるだろう。

「夜想曲集〜音楽と夕暮れをめぐる五つの物語〜」(カズオ・イシグロ著/土屋政雄訳/ハヤカワepi文庫)

ゴンドラから女優の妻に『恋はフェニックス』を捧げる老歌手、不仲の友人夫婦の仲裁で居心地の悪い思いをしながら『パリの四月』を聞いている50近いジャズ好き男、熟練音楽家夫婦に『ダンシング・クイーン』を振ってしまう駆け出しのシンガー・ソングライター等々。

どこか成功の道を外れた生き様の中に散りばめられた、その人だけが捕まえることが出来る音楽。

そこに弱い光を当てながら展開する5つの短編集である。

架空の登場人物たちに実在の曲を絡める手法が、無音の読書の時間に音楽を感じさせてくれる。

スタンダード曲が選ばれているので、読み手は無意識にその曲想に乗ることが出来る。

若い頃はシンガー・ソングライターを志したこともあるというイシグロの面目躍如といったところか。

「日の名残り」「わたしを離さないで」「忘れられた巨人」と、長編は重厚なテーマが多いイシグロが、笑いの名手であるという一面が発見できる。

元の彼女の男に費用を出してもらって整形手術を受けた売れないサックス奏者が、偶然隣の部屋にいた有名女優(彼女が一話の『恋はフェニックス』を捧げられた妻と同一人物であるという小技も)と、奇想天外なドタバタを演じる四話の「夜想曲」など、抱腹絶倒のコメディ映画を観るような楽しさだ。

秋の夜長、視覚で味わう軽妙なジャズもいい。

クリニックにはクリスマスツリーの明かりが灯る。

私にとって、今の灯は青春を戦争に散らした青年達を想う光でもある。

毎日ここで誕生する新しい命が、将来決してこのような目にあうことのない日本であることを願う。

自宅、美の猟犬 [マイハーベスト]

お得意のポーズでいつも窓の外を眺めている子だった。

人の顔を見ると千切れるように尻尾を振って飛んできたクロとは対照的に、人間で言えばあまり感情を外に表さないような気難しさをシルバーの被毛と一緒に纏ったような子だった。

「べべは暗いなあ」といつも夫は言っていたけれど、他の2匹より遅れてついてくる仕草や態度で、彼の気持ちは常に私たちへ寄り添っていると確信できた。

べべが我が家へやって来たのは19年前。

夫が埼玉に開業した、我が家の歴史上最大の転換期の最中だった。

自宅はまだ横浜にあって、息子達は大学受験期。

私は埼玉と横浜の往復で疲れ果て体調を崩し始めた、そんな時だった。

そのせいか、一番可愛い時期であるはずの子犬のべべの思い出がほとんど無い。

家族のそれぞれが自分の事情に忙殺されて、性格の形成期にじっくりと彼と対峙してやれなかったことが、このネクラなキャラクターを構築してしまった理由だとしたら、それは本当に心苦しい。

それでも独特の飄々とした天然ボケぶりで、彼はいつもみんなを和ませてくれた。

多頭飼いの犬には序列ができるというけれど、後から家族に加わった陽気な4歳年下のクロ、鼻っ柱が強い6歳年下のメグの後ろに回されても、それを特別気にする風でもなく、常に群れと背景に同化していた。

事情が許す限り犬たちはいつも私たちの生活の中にいるので、12歳で旅立った年下のクロより、大学入学と同時に家を出た息子達より、我々夫婦と寝食を永く共にした。

先天性の糖尿病での闘病を余儀なくされていたクロに、おっとりと寄り添っていたのも彼だった。

クロを2年前に送った後も、持ち前の黒い大きな瞳はみずみずしい生気を帯びており、人間で言えば90歳越えの年を感じさせなかったが、1年ほど前から後ろ足が硬直して歩行が不自由になり、そこから目に見えて外見の衰えが目立つようになった。

それでも1ヶ月に一度訪れるトリミングサロンでは、「毎回、今回がべべちゃんの最後のトリミングかと思いながらも1年経ったわよ。」と笑い飛ばされ、今まで病気一つしなかった彼の体力と旺盛な食欲に私も寄りかかっていたのだけれど、10月が知らぬ間に過ぎていこうとする足音に連れ去られるように、急に3晩苦しんだ後に旅立ちがやってきた。

べべ、もう逝っていいよ。早くこの苦しみから解かれなさい。

うめき声を上げる彼を抱きしめながら何度も言った私を最後に見上げて大きく息を吐き、そのあと二度と彼の吸気は戻って来なかった。

世はハロウィンで浮かれ狂っている、そんな日だった。

べべの背中をさすり続ける眠れぬ夜に、行間に私を引き込んで、束の間看病から心を解き放ってくれた本は、中国陶磁、韓国陶磁、それに近代日本画の速水御舟作品の三本の柱から成る安宅コレクションの主、安宅英一氏に仕え、収集に深く関わった東洋美術研究家伊藤郁太郎氏の手記である。

「安宅コレクション余聞 美の猟犬」(伊藤郁太郎著/日本経済新聞出版社)

美術コレクターを挿してよく使われるのは、美のハンターなる代名詞だが、「猟犬」とは?

読み始めてすぐ、これが、戦後のシャウプ勧告から市場に流出し始めた美術品収集で一大コレクションを築き上げた安宅産業取締役、安宅英一氏の薫陶を受け、その触覚となって収集に尽力した著者自身を指した言葉であることに気付く。

常に寄り添い、美術品という獲物への主人の審美眼をそっくり自分の感性に写し取り、見定めた獲物を射止める先陣を切って持ち帰る。

「(自分は)99パーセント以上は、常に敏速に反応する忠実な僕であり、美の猟犬であった。」

と著者は己を評している。

巨額の資金が動く美術品売買ゆえに、きな臭い修羅場や、会社の資金で(安宅コレクションは、すべて安宅産業の企業としての資産)業績に関係のない美術品を購入することへの社内の糾弾からの盾にもなる猟犬は、二度だけ自分の生きる信条に従って、慣行を後ろ盾に取った主人の反道徳に抵抗する。

100パーセント純粋な猟犬ではなく、人間としての信条を捨てきれなかった著者の葛藤と苦しみがそこににじみ出る。

国宝、重要文化財を数多く含む安宅コレクションは、安宅産業が石油問題に端を発した経営危機で安宅氏ら経営陣が会社から離脱させられた後、御舟作品群は山種財団に、陶磁群は大阪市に譲渡され、現在はそれぞれの美術館所蔵となっている。

後年、著者は車椅子生活となった安宅氏をその美術館へ伴い、一生懸命集めたコレクションが他人のものとなってしまった主人の口惜しさを思いやる。

それに対する安宅氏の言葉は次のようなものであったという。

「コレクションとは、誰が持っていても同じでしょう?」

完成されたコレクションとは、所有者や結末の如何ではなく、存在自体に意味があるものであり、ましてやそれに対峙する感情は、「一点の曇りもない晴れ渡った秋の空のようなものである」ことを、著者は悟らされたという。

猟犬とは、獲物の価値に忠実なのではなく、それを指図する主人の心にまっしぐらに脇目も振らず疾走するものなのだと改めて思い知らされる。

犬を看取る時、心が大きく揺さぶられるのは、その子がどんなに自分に一生をかけて寄り添ってきたかを思うからである。

それに対して自分は見合う十分な愛情をかけてやれたのか、この子にどれだけのことをしてやれたのか、その悔いを何度も問い直すからである。

べべ、あなたの生涯をありがとう。

自宅、世界のミリメシを実食する [マイハーベスト]

軽井沢から帰った日から突然声を失う。

流行りの風邪なんだろう。

営業や銀行と有ること無いことしゃべり倒すのがほぼ8割を占める日常業務が、まずダメ。

WSJを読んでサマリーを書き送る宿題は出来ても、それについてのJohnnyとのディスカッションはアウト。

夫と情報を共有する唯一のチャンスである食事時の会話もダメ。

もっともここは、声が出てもしゃべらないことが多々あるので、違和感はそれほど無し。

話せなくても出来ることを考えた末、一人スタジオでドラム叩くことは出来ると思い立ち、夫に予約の電話を代わりに入れてもらい(何がダメって電話が一番ダメ)、休診日は一日4時間立てこもる。

「ホットのスターバックスラテ、トールサイズでショット追加、ノンファットで」

言い飽きたようなオーダーもアウト。

如何に短く言うかを必死で考えるも面倒臭くなり、ただのトールラテでいいか、と嗜好を譲歩させたりもする。

スタバの窓を通して、スティックの向こうに見える看板。

ああ、次男が言ってた「まん喫」って漫画喫茶のことか。

誰とも話すことの無い空間なんだろうな、あそこは。

声を持っている幸せに気付かず、話すことをリリースしちゃう人もいっぱいいるんだろうな。

社会との音声の繋がりがほぼ半分断たれただけでも私はこんなに心細いのに、自分とだけ向き合わなくちゃいけないモノクロの世界に敢えて入っていくって怖くないのかな。

こんな状態でお酒飲むのがいいかどうかは(いいわけない)棚上げしとくとして、それでも飲もうという気になる自分にどこか勇気をもらいつつ(?)、食料買い出しついでの◯勢丹のシャンパンバーの止まり木に再び引っかかる。

「いつもありがとうございます!」

カウンターのお姉さんの折り目正しきフレンドリーさにその日ばかりは心折れつつ、もちろんオーダーは指差しで。

嗚呼。

カズオ・イシグロの「夜想曲」について書こうと思ってたけど、昨夜一気読みしたムックがあまりに面白かったので、こちらを。

前述の「戦場のコックたち」に繰り返し出てくるレーション(Ration)という耳慣れない言葉を探検したくて、巻末の膨大な参考文献の中から引っ張り出して取り寄せてみた、私にとっては異色の一冊。

「世界のミリメシを実食する」(菊月俊之著/ワールドフォトプレス)

帯の言葉。

「腹が減っては戦はできぬ。兵士は胃袋で歩く。これが古今東西の鉄則だ。(中略)レーションの封を開ければ軍隊の実力が分かる・・・・」

レーションは、兵士たちが戦闘地で食べるコンパクトな糧食のこと。

帯の言葉通り、隊員の体力と気力を維持して兵力へ繋げていくため、各国が凌ぎを削って工夫と改革を重ねた結果が詰まっている究極のお弁当(?)だ。

国として初めて開発されたレーションはイギリスの圧政に反旗を翻したアメリカの独立戦争下、1775年に生まれた。

当時の1日分の個人支給品目は、

・牛肉453g または豚肉340gもしくは塩漬け魚453g

・牛乳473cc

・トウヒビール946cc またはリンゴ酒

・エンドウ豆1419cc またはインゲン豆

・米236cc または挽き割りトウモロコシ

この他に集団支給の糖蜜など。

全体としてどう過不足があるのか一見して分かりにくいが、当初はいわゆる調理済みのお弁当形式ではなく、材料が個人に支給され中隊単位で調理を行う集団現場調理の形だったという。

そこから2世紀半。

栄養はもちろん、携帯の利便性、さらには市販のお菓子をちょっと入れて、シビアな環境にいる兵士の心を和ませる一工夫、素っ気なく見えるパッケージも、寒冷地用はカモフラージュ効果を考慮して白にする等細かい配慮もギュッとパックして、レーションの改良は目覚ましく進んでいる。

各国のレーション実食比較では、レーション先進国アメリカの国力を集中した本気度満点なもの、一体どこがミリタリー?というくらいカラフルな市販品を詰め合わせたスイス軍カンプラシオン(戦闘糧食)、美食王国の面目躍如、ミシュランも絶賛?のフランス軍レーション、ロシア軍レーションのサイズの大きさが国土に比例、というところに至っては、一人声なき大爆笑をした。

なかでも、世界各国中で一番美味と著者が絶賛する日本の自衛隊戦闘糧食Ⅰ型は、試食している著者が日本人という点を差し引いても、とり飯、牛肉野菜煮、味付きハンバーグ、鶏肉モツ野菜煮、たくあん漬けなど普通の食卓となんら変わりが無いほどおいしそうな缶詰セットのバリエーション。(平成18年取材当時)

副食に添えられた4色の可愛い金平糖の色が、一説には日本の春夏秋冬を表しているっていうんだから、芸が細かい。

最近ドラムのレッスンをご一緒している自衛隊の方も言っていたが、やはりレーションの進化の目玉は、極限の環境で極度の緊張を強いられる兵士たちにいかに温かい食事を提供するか、各国技術の粋を注ぎ込むのはそこなんだという。

それで兵力を増強させてどうなのかという議論はさておくとして、兵士の人間としての生命とQOL維持を支えるレーションは、私が気軽に面白がるようなものではなく、ずっとずっとシリアスでリアルな現実なんだろうと思う。

うん。

あったかいご飯って五臓六腑に染み渡って元気が出るのは、みんな一緒なんだ。

いつも夕食はお酒を飲んでしまうので炭水化物は摂らないのだが、今日はお酒を止めてあったかい新米のご飯食べよう。

声が出ない超受け身な生活もきっと出口が見えてくるだろう。

軽井沢、戦場のコックたち [マイハーベスト]

ちっ。

誰に似たんだ、この強情娘。

全身全霊でもう歩かないと訴える。

まだ山荘出て、2メートルくらいしか歩いとらんぞ。

久しぶりのアスファルトじゃない生土だぞ?

朝ご飯は外でワンコ連れ、はいかにもって感じで、夏の軽井沢ではあまりやりたくないが、人気のまばらなこの季節はなかなかよろしい。

夏の間はどこのレストランもカフェも朝7時から店を開け、中には6時からやっているビストロもあるくらいでこちらも切羽詰まってくるのだが、こうやって落ち葉踏みしめてようやく探し当てるくらいが、朝の散歩ついでって感じでいいですね。

毎年見てるはずなのに、いつもはちょっとずつ時期がズレているんだろう。

軽井沢の紅葉がこんなに美しいと思った年は今までに無いように思う。

一人の夜はふらりとメインストリートまで森を抜けて飲みに行く。

ほどよく出来上がって戻った山荘はようやく心地良く暖まり始めており、巣作りして本と犬と一緒にもぐり込む。

翻訳本・・・ではないのだ。

なのに匂いは完全に外国、それもバリバリ最前線の戦場という非日常だ。

なんだろう、この不思議な感覚。

「戦場のコックたち」(深緑野分著/東京創元社)

日本人が海外を題材に書くフィクションは、下手すると◯近のキャサリンみたいな雰囲気になるのだが、そのわざとらしさが全く感じられないばかりか、この著者って自衛隊員か軍事専門家(って職業あるのねといつも思うけれど)だったのかしらと思うくらい、戦場の描写がハンパ無い。

合衆国陸軍空挺師団歩兵連隊のチームワークと葛藤が、ノルマンディー上陸作戦最中のフランスや、ナチス支配下のオランダを舞台に、五等特技兵のコックの目を通して鮮やかに、切々と描かれる。

兵士一人一人が背負ってやってきたそれぞれのバックグラウンド、人種の壁と厳然とある差別、整然とした軍隊の縦構造、支配する者とされる者、そして今日は自分でなくてよかったと息絶えた同僚から認識票(Dog Tag)を取る時に湧き上る自分への憎悪。

まるでオリバー・ストーンの映画を観ているような描写力だ。

その戦火の炎にちらちらと焼かれながら軍隊内に起こるミステリーの数々。

それを冷静に解いていく味音痴のコックリーダー。

戦闘指向ではなく、反戦色が際立つ感じでもなく、かといってミステリー色も出しゃばらず、いろんな要素を盛り込んでいるのに、調合率が実に巧妙で難解な印象が無い。

末尾の3ページに渡る参考文献の数に納得の取材力と、海外と戦場という二重の非日常を日本語の筆力で描き切った才能に圧倒される。

惜しいと思うのは、他のシーンに目を奪われ過ぎて、主人公がコックである必然性がややぼやけることか。

マダガスカル香料ツァーでサヴァイヴァルな旅程を共にクリアーした旅&香り好き仲間が山荘を訪ねてくる。

このサヴァイヴァーたちは、可愛いもんだ。

3人で空けたワインが3本。

私たちにしては大したことない。

つまみはイタリア帰り調香師の持参チーズ数種。

おーい、調香師。

毎日こんなに美味しくて臭いチーズ食べてて、錬金術の嗅覚は大丈夫ですかー?

誰に似たんだ、この強情娘。

全身全霊でもう歩かないと訴える。

まだ山荘出て、2メートルくらいしか歩いとらんぞ。

久しぶりのアスファルトじゃない生土だぞ?

朝ご飯は外でワンコ連れ、はいかにもって感じで、夏の軽井沢ではあまりやりたくないが、人気のまばらなこの季節はなかなかよろしい。

夏の間はどこのレストランもカフェも朝7時から店を開け、中には6時からやっているビストロもあるくらいでこちらも切羽詰まってくるのだが、こうやって落ち葉踏みしめてようやく探し当てるくらいが、朝の散歩ついでって感じでいいですね。

毎年見てるはずなのに、いつもはちょっとずつ時期がズレているんだろう。

軽井沢の紅葉がこんなに美しいと思った年は今までに無いように思う。

一人の夜はふらりとメインストリートまで森を抜けて飲みに行く。

ほどよく出来上がって戻った山荘はようやく心地良く暖まり始めており、巣作りして本と犬と一緒にもぐり込む。

翻訳本・・・ではないのだ。

なのに匂いは完全に外国、それもバリバリ最前線の戦場という非日常だ。

なんだろう、この不思議な感覚。

「戦場のコックたち」(深緑野分著/東京創元社)

日本人が海外を題材に書くフィクションは、下手すると◯近のキャサリンみたいな雰囲気になるのだが、そのわざとらしさが全く感じられないばかりか、この著者って自衛隊員か軍事専門家(って職業あるのねといつも思うけれど)だったのかしらと思うくらい、戦場の描写がハンパ無い。

合衆国陸軍空挺師団歩兵連隊のチームワークと葛藤が、ノルマンディー上陸作戦最中のフランスや、ナチス支配下のオランダを舞台に、五等特技兵のコックの目を通して鮮やかに、切々と描かれる。

兵士一人一人が背負ってやってきたそれぞれのバックグラウンド、人種の壁と厳然とある差別、整然とした軍隊の縦構造、支配する者とされる者、そして今日は自分でなくてよかったと息絶えた同僚から認識票(Dog Tag)を取る時に湧き上る自分への憎悪。

まるでオリバー・ストーンの映画を観ているような描写力だ。

その戦火の炎にちらちらと焼かれながら軍隊内に起こるミステリーの数々。

それを冷静に解いていく味音痴のコックリーダー。

戦闘指向ではなく、反戦色が際立つ感じでもなく、かといってミステリー色も出しゃばらず、いろんな要素を盛り込んでいるのに、調合率が実に巧妙で難解な印象が無い。

末尾の3ページに渡る参考文献の数に納得の取材力と、海外と戦場という二重の非日常を日本語の筆力で描き切った才能に圧倒される。

惜しいと思うのは、他のシーンに目を奪われ過ぎて、主人公がコックである必然性がややぼやけることか。

マダガスカル香料ツァーでサヴァイヴァルな旅程を共にクリアーした旅&香り好き仲間が山荘を訪ねてくる。

このサヴァイヴァーたちは、可愛いもんだ。

3人で空けたワインが3本。

私たちにしては大したことない。

つまみはイタリア帰り調香師の持参チーズ数種。

おーい、調香師。

毎日こんなに美味しくて臭いチーズ食べてて、錬金術の嗅覚は大丈夫ですかー?

自宅、ジミ・ヘンドリクス・エクスペリエンス [マイハーベスト]

じみへん?

お笑い芸人さんが受賞した今年の芥川賞。

それをイマイチ評価できなかったので(私が評価しなくても大勢に影響はないが)、受賞を逃した候補作品を読んでみたくなり、出版を待つ。

「ジミ・ヘンドリクス・エクスペリエンス」(溝口悠生著/新潮社)

バイク、ロック、放浪、そして恋。

もう絵に描いたような青春のシグネチャー。

それを書いているのは30過ぎの普通のサラリーマン、妻子あり。

この不変のギャップの構造と、なぜ今これかという必然性という点が、受賞を取りこぼした理由かもしれない。

高校、大学時代の男の子の突き抜けた無鉄砲さ、ハンパないやさぐれぶり、そしてそこから抜け出す時のエネルギーと面白いくらいの人生のどんでん返しは、息子二人を見ていて、女には真似ができないと、ずっとずっとうらやましかった。

私の10代はと言えば、たとえそのような爆発的なエネルギーが無くてもコツコツと努力して成就していくタイプでもなかったので、父や周囲の価値観の中に属する存在に甘んじてひたすら時間を浪費し、青臭くもなく、輝いてもいない。

もちろん、不良の音楽とされたロックの歴史に燦然と輝く「ジミヘン」が何たるかもよく知らない。

男の人が青春(この言葉もセピア色だ)を呼び起こして書く文学が、巷に溢れてはいるのに、一つ一つ違った匂いがし、いちいちきゅんと胸が締め付けられるような気がするのは、従来の音を破壊して自分の生き方を音楽に写し取ったジミ・ヘンドリクスの炸裂音のように、水面に浮上しようとするその時期の青年の藻掻きや足掻きが、時代を振り返るそれぞれの指標としてキラリと輝くからだ。

不良であったことは、だから必要で、ステキなのだ。

常識や固定概念を壊す意図から生まれたロックは、そういう男子の破壊的なエネルギーに素材としてぴったりリンクし、多くの男性が(まあ、女性も多いだろうが)若い日のカオスをそこに重ねる。

その味付けは、自分の今。

平凡な、けれど平穏な人生を歩んでいる人ほど、その時浮き上がろうと水を必死で掻いた自分の力を、甘酸っぱく、いとおしく思うのだ。

過去の日々を思い起こすトリガーとしてジミ・ヘンドリクス・エクスペリエンスを選んだセンスがいい。

嫌味のない、しかし才能の奥行きを感じさせる文章力も好感が持てる。

結論。

火花より私の心にスパークしたのは、ジミヘンでした。

お笑い芸人さんが受賞した今年の芥川賞。

それをイマイチ評価できなかったので(私が評価しなくても大勢に影響はないが)、受賞を逃した候補作品を読んでみたくなり、出版を待つ。

「ジミ・ヘンドリクス・エクスペリエンス」(溝口悠生著/新潮社)

バイク、ロック、放浪、そして恋。

もう絵に描いたような青春のシグネチャー。

それを書いているのは30過ぎの普通のサラリーマン、妻子あり。

この不変のギャップの構造と、なぜ今これかという必然性という点が、受賞を取りこぼした理由かもしれない。

高校、大学時代の男の子の突き抜けた無鉄砲さ、ハンパないやさぐれぶり、そしてそこから抜け出す時のエネルギーと面白いくらいの人生のどんでん返しは、息子二人を見ていて、女には真似ができないと、ずっとずっとうらやましかった。

私の10代はと言えば、たとえそのような爆発的なエネルギーが無くてもコツコツと努力して成就していくタイプでもなかったので、父や周囲の価値観の中に属する存在に甘んじてひたすら時間を浪費し、青臭くもなく、輝いてもいない。

もちろん、不良の音楽とされたロックの歴史に燦然と輝く「ジミヘン」が何たるかもよく知らない。

男の人が青春(この言葉もセピア色だ)を呼び起こして書く文学が、巷に溢れてはいるのに、一つ一つ違った匂いがし、いちいちきゅんと胸が締め付けられるような気がするのは、従来の音を破壊して自分の生き方を音楽に写し取ったジミ・ヘンドリクスの炸裂音のように、水面に浮上しようとするその時期の青年の藻掻きや足掻きが、時代を振り返るそれぞれの指標としてキラリと輝くからだ。

不良であったことは、だから必要で、ステキなのだ。

常識や固定概念を壊す意図から生まれたロックは、そういう男子の破壊的なエネルギーに素材としてぴったりリンクし、多くの男性が(まあ、女性も多いだろうが)若い日のカオスをそこに重ねる。

その味付けは、自分の今。

平凡な、けれど平穏な人生を歩んでいる人ほど、その時浮き上がろうと水を必死で掻いた自分の力を、甘酸っぱく、いとおしく思うのだ。

過去の日々を思い起こすトリガーとしてジミ・ヘンドリクス・エクスペリエンスを選んだセンスがいい。

嫌味のない、しかし才能の奥行きを感じさせる文章力も好感が持てる。

結論。

火花より私の心にスパークしたのは、ジミヘンでした。

自宅、スクープ [マイハーベスト]

別荘地は夏が終わったばかりなのに、もうひっそりと冬の気配すら感じる。

下界もまた小春日和。

我が家のメグ・ライアンの金髪が一番きれいな季節だ。

スカイライトから煌煌と洩れる月の光も、また佳し。

月光って人を狂わせるっていうけど、だからってわけじゃないけど、最近、コンガを習い始めた。

舐めてた、パーカッション。

ハイハットで刻まない「間」があるって難しい。

身体の揺らぎだけが頼りだもんなあ。

飲み友達でもある先生には「だから力を入れるなって」と注意されるけど、まだ叩き方がきちんとできなくて、練習したいのに手のひらが真っ赤になり、手根が紫色になり、痛くて叩き続けられないんだもんなあ。

ドラムをスティックで叩こうと思いついた人はエラいと思う・・・

久々の、イーヴリン・ウォー。

「回想のブライズヘッド」(原題:Brideshead Revisited)で、英国貴族のデカダンを描き切ってみせたウォーの”抱腹絶倒の現代の古典”とは。

興味津々で扉を開いたのだが・・

舐めてた、翻訳本。

逆だ。

買いかぶり過ぎていたんか。

当然、”抱腹絶倒”感は原文で読む英語圏の人々が味わうものであって、非常に素晴らしい翻訳ではあり、なんとなーく可笑しさは伝わってくるんだけど、抱腹絶倒とまでは・・・

一語一語「ここは引っ掛けてあるんだろうなあ」と思う(だって日本語で読むとなーんにも可笑しくないんだもの)キーワードが見つかる度、それが原文で何という語なのか気になって前へ進めない。

自身、『タイムズ』紙や『デイリーメール』紙からエチオピアとして独立する前のアビシニアに取材派遣された経験を持つウォーが、「ジャーナリズムに対する軽い諷刺」と述べている本書(1938年初出版)は、彼の全作品中唯一の陽性の作品であるという。

のんびりと埃が降り積もるような田園生活を送っていた主人公は、手違いから突如アフリカの架空の黒人独裁国家へ、特派員として派遣される。

(このあたりのやりとりと展開は、翻訳で読んでもくすりと笑える。)

派遣元の新聞社持ちの資金で、何でも携帯品を買っていいと言われた主人公は途方もない大荷物を買い込み(カヌー含む)、アフリカへ乗り込むが、そこでありがちな内乱に群がる他のジャーナリストたちとはちょっとズレた生活をし、恋も経験する。

当時スクープや報告を本社へ送っていた手段は電報だったので、今のメールのような瞬時性が無く、その時間のギャップが、また可笑しいズレを生んでいく。

タナボタ式にスクープをモノにした主人公はイギリスに英雄として呼び戻されるも、またそこで第二の手違いが生まれる・・・

英語圏の現代有名紙で何度も必読の書としてあげられている実績本。

「スクープ」(イーヴリン・ウォー著/高儀進訳/白水社)

ここ両日、日本はノーベル生理医学賞と物理学賞、連続の受賞朗報で湧いている。

その中で日本の文学賞受賞が難しいと言われているのは、第一に言語の壁があるからである。

こういうニュアンスで読み切るべき作品に出会うと、う〜ん、やっぱりそこが悔しいなあと思う。